Cerca

- US HARD ROCK UNDERGROUND

- REGGAE

- QUEBEC ROCK SAMPLER

- BLUES

- CLASSIC ROCK

- ALTERNATIVE

- CLASSICA

- HIP HOP

- ELETTRONICA/AMBIENT/EXPERIMENTAL/AVANT-GARDE

- HARD ROCK/HEAVY METAL

- ITALIANA

- PSICHEDELIA

- PROGRESSIVE / KRAUTROCK

- MASTERPIECES

- AMERICANA/FOLK/SONGWRITER

- POST-PUNK

- PUNK / HARDCORE

- POP

- JAZZ

- BLACK

- ROCK

- NOISE / GARAGE / INDUSTRIAL

Siamo soliti conoscere Seattle come la capitale del grunge, una delle novità musicali dei primi anni ’90; eppure questa città, e per esteso lo Stato di Washinghton, è sempre stata musicalmente viva e variegata, già a partire dagli anni ’50.

They were really loud, and aggressive, and pretty much ahead of their time.

Erano veramente pesanti ed aggressivi, e molto avanti rispetto al loro tempo.

(Mark Lindsey – Paul Revere and the Riders)

We didn’t have any idea of what going on

Non avevamo alcuna idea di cosa stesse succedendo

(Bob Bennett)

I would scream my brains out trying to be as loud and strong as I could

Avrei volute urlare fuori il mio cervello, cercando di essere più forte e rumoroso possibile

(Gerry Roslie)

You’re loud and noisy and we get complaints about you guys all the time!

Siete rumorosi e fastidiosi ragazzi, abbiamo reclami continuamente!

(Gestore di motel)

Siamo soliti conoscere il punk come un fenomeno musicale e sociale esploso in Inghilterra nel 1977 e subito fagocitato dal mercato che ne ha identificate immediatamente le potenzialità commerciali. Eppure, musicalmente, questo genere sarebbe potuto nascere anche a Detroit nel 1969, in Germania nel 1966, oppure proprio a Seattle nel 1965. Attenzione, solo musicalmente: perché nelle due città americane mancava un substrato sociale ed economico (nonché produttori, discografici e pubblicitari in stile Malcom MacLaren) tale da rendere il punk un genere non solo legato alla musica ma anche alla moda, alla cultura giovanile, alla letteratura. La Germania dei Monks, dal canto suo, evolverà in modo del tutto personale ed imprevedibile. È ormai opinione comune però, che realtà come MC5, Stooges e sopratutto Sonics abbiano sfoderato, magari involontariamente, un sound e specialmente un atteggiamento che anni dopo sarebbe stato ripreso in toto dai principali gruppi punk anglosassoni della prima ora.

L’America musicale della fine degli anni ’50 è in profonda fase di restaurazione dopo il boom eversivo del Rock n’ Roll e sta sperimentando una serie di cambiamenti ai vertici delle classifiche: la prima generazione (Berry, Jerry Lee Lewis, Richards), Elvis a parte, sta lentamente segnando il passo; nuove realtà musicali si affacciano alla ribalta: soul, Rn’B, nuovi gruppi vocali la fanno da padroni; Ray Charles, Little Stevie Wonder, Chubby Checker, Four Season si alternano nella top ten. Metteranno tutti d’accordo all’inizio del 1964 i Beatles di “She Loves You” e “I Want To Hold Your Hand” primi singoli n°1 in America: era di fatto l’inizio della “Beatlesmania” e della “British Invasion”, anni in cui gli USA saranno terreno di conquista per ogni gruppo o gruppetto d’oltreoceano; solo le Supremes di Diana Ross e i surfisti Beach Boys, veri rivali artistici del gruppo di Liverpool, reggeranno l’urto. Musica, quella del gruppo di Brian Wilson, che sfrutta la popolarità di un genere strumentale, poi noto al grande pubblico come “surf”, di cui erano tra i maggiori esponenti, se non i massimi, i Ventures dei chitarristi Bob Bogle e Nokie Edwards. Il gruppo originario di Tacoma (Washinghton) nel 1960 piazzò “Walk – Don’t Run”, un singolo mozzafiato dagli abrasivi intrecci chitarristici, al numero 2 della pop list di Billboard, dopo che lo stesso brano era stato una hit locale nelle radio del Nord-Ovest. Alla musica dei Ventures guardavano anche alcuni colleghi conterranei di Seattle, in particolare The Wailers, un combo che passerà alla storia come il primo vero e consapevole gruppo di garage. Questo complesso è titolare di un paio di LP incisi per la locale etichetta Etiquette, che non riceveranno mai risonanza nazionale ma che, anche grazie al successo imprevedibile di “Louie Louie” dei Kingsman (da Portland, sempre nord ovest) definiranno questo “North-West Sound” fatto di accordi grezzi, suono ruvido, canzoni semplici, ripetitive e grande carica fisica. Il tutto racchiuso da un guscio dall’apparenza educata, in giacca e cravatta, ben contenti di suonare a party studenteschi o feste di paese.

In realtà il termine garage, così usato anche in anni recenti (fino ad una vera nuova esplosione nei primi anni 2000), spiega non tanto qualcosa di strettamente musicale (di fatto è il vecchio rock ‘n’ roll con qualche lifting), quanto piuttosto un tipo di “produzione” in studio, sia del suono, sia della canzone e quindi dell’album; una sorta di malacopia su cui restano le cancellature, gli errori, i dubbi come testimonianza del processo creativo oltre che del prodotto finito. Una lavorazione fatta con scarsi mezzi e apparecchiature low-fi, che in anni recenti è ormai arrivata a coincidere con “indie” e “alternative”. I Wailers aggiungono alla canzone leggera tradizionale la loro carica, il loro volume e la loro (apparente?) imperizia tecnica. Questo tipo di musica può essere a ragione considerata la sponda opposta non solo del “Progressive” ma anche dell’ Hard Rock e del futuro Metal dei virtuosi (Blackmore, Clapton, Emerson, Van Halen…) evidenziando così la continuità almeno concettuale con il futuro punk.

I primi fans dei Wailers sono cinque diciottenni di Tacoma che dividono il loro tempo tra scuola e musica, ambito in cui, ai “college party” e nelle “dance hall” sono noti come The Sonics. I cinque sono organizzati attorno alla chitarra e al basso dei fratelli Andy e Larry Parypa, alla batteria di Bob Bennet, al sax tenore di Rob Lind e soprattutto alla voce (e secondariamente al piano elettrico) di Gerry Roslie che era un po’ frontman, un po’ leader, un po’ compositore. Fu Buck Ormsby, bassista dei Wailers, a scoprire il gruppo e a dargli la possibilità di incidere qualche pezzo per la Etiquette Records; il primo singolo mozzafiato fu “The Witch”/”Keep A-Knockin’”, che divenne una hit locale alla fine del 1964. Visto il successo dell’esordio, il gruppo tornò al lavoro all’inizio del 1965 e ai Keaney's studio incise il primo 33 giri. Del resto questi ragazzi erano e rimangono essenzialmente una “live band”, non nel senso che suonassero meglio dal vivo che in studio, quanto nel fatto che suonavano in studio esattamente come sul palco. Cioè meravigliosamente e consapevolmente male. La produzione (se di produzione si può parlare) fu una delle più minimali e disastrate della allora giovane storia del rock e resterà comunque ai vertici della classifica almeno fino ai Royal Trux: le canzoni furono incise con un registratore a 2 tracce, utilizzando un solo microfono per tutto il drum-kit. Anche il secondo LP dell’anno successivo, dal perfetto titolo Boom, non sfuggì a tale irreparabile povertà tecnica: fu prodotto ai Wiley/Griffith Studio, una sala d’incisione per musica country, che, come ricorda Larry Parypa: “non era più che uno stanzino, foderato di scatole di uova”; naturalmente i Sonics si premurarono di eliminare questa rudimentale insonorizzazione per dare alle tracce un appeal più live. Da ciò è chiaro come il sound sia ruvido, pieno di ronzii, rumori di fondo, saturazioni nelle frequenze basse, tanto da apparire più come uno scarso bootleg dei Ramones che come un’incisione ufficiale: la loro povertà di mezzi, la loro indifferenza alla qualità finale del prodotto, finirono per gettare involontariamente le basi per certo pop “low-fi” e certo Indie di anni molto recenti. La batteria suona come una cassa di legno percossa con una clava; chitarra e basso dirompono sempre in effetti “hard” e distorti più per il livello estremo del volume che per il consapevole e ortodosso utilizzo di power-chord o fuzz-tone; il sax tenore di Lind barrisce in modo osceno e Gary Roslie, almeno nei pezzi più scatenati, letteralmente urla, senza preoccuparsi del tempo giusto né tantomeno dell’intonazione. Le canzoni inoltre non hanno un vero arrangiamento: il gruppo preferisce suonare con tutti gli strumenti all’unisono uno stesso motivo musicale, sicché alla batteria si aggiunge il basso, che si aggiunge alla chitarra, che si aggiunge al sax, che si aggiunge al piano elettrico, creando un muro sonoro senza sfumature e totalmente monocromo. Il mixing è inesistente, pratica per altro comune nelle produzioni del “Nord-Ovest” visto che “Louie Louie” dei Kingsman deve parte del suo successo ad un errore nell’incisione della parte vocale. Ottimo!

Sul versante più strettamente musicale, le caratteristiche del gruppo sono esplicite se si pensa ai “padri spirituali” scelti dalla band: sul lato ritmico e stilistico, i vecchi divi del rock ‘n’roll: Berry, Lee Lewis e soprattutto la voce di Little Richard (uno degli eroi di Roslie); i Wailers, e la scena del Nord-Ovest tutta per quanto riguarda il sound, l’atteggiamento e la produzione; poi i Kinks di Ray Davies (per cui i Sonics apriranno qualche concerto), ultima novità del 1964 e insospettabilmente i più scalmanati alfieri della “British Invasion” in USA, autori di alcuni brani che li identificheranno negli anni - loro malgrado? - con un certo tipo di musica “alternativa” (“Come On Now” e “All Day And All Of The Night” nonché la celebre “You Really Got Me”). Da tali nomi risulta evidente come quella dei Sonics sia stata un’avventura puramente musicale, o meglio “sonora”. Mancano del tutto: la contestazione politica, il nichilismo, l’alienazione umana e la provocazione attribuiti al punk inglese del 1977 (ma già in parte negati ai Ramones); sbaglia chi cerca nel gruppo di Tacoma queste caratteristiche, le quali necessitavano di un contesto sociale ben diverso, che covava in Gran Bretagna già dall’inizio dei ’70 e che puntualmente ha trovato eco nella musica (rimossa) dell’underground del periodo (Deviants – Pink Fairies – Third World War).

I primi due album, Here Are The Sonics (1965) e Boom (1966), sono un unico, continuo assalto musicale diviso in due tempi; sul secondo si aggiungono anche i decibel dell’organo di Roslie che sembra quasi fare il verso agli intrecci blues degli Animals di Burdon e Price: come intagliare statuette in legno massello con la motosega, salvo che quest’ultima farebbe meno rumore dei 5 di Tacoma. I brani sono facilmente riconducibili ad alcuni “tipi” ben precisi: le cover dei vecchi successi dei “Padri del rock n’ roll” (“Good Golly Miss Molly”, “Roll Over Beethoven”, “Jenny Jenny”), resi con deferente passione; la trasfigurazione di più recenti hit del Rn’B (da “Do You Love Me” dei Conturnes a “Let the Good Times Roll”, da “Money” a “Walkin' the Dog” di Rufus Thomas) di cui resta la carica interpretativa, privata però dello swing in favore dell’approccio quasi punk di cui già si è detto; ma soprattutto gli originali del gruppo, a firma Roslie, protagonisti dei primi singoli e ormai brani mitici sin dai titoli: “The Witch”, “Boss Hoss”, “Psycho”, “Cindarella”, “The Hustler” … Eccetto “Since I Fell for You”, su Boom, nessuna traccia dura più di 3 minuti, la maggior parte non arriva ai 2 e mezzo; brevissimi, incisivi e stonati gli sporadici assoli di Parypa alla Epiphone e di Lind al sax tenore. Nessun tipo di intromissione acustica o tantomeno elettronica, va da sé.

Il vinile originale di Here Are The Sonics sfoggia una foto di copertina del gruppo in bianco e nero, molto scura, senza luce e forse anche giù di fuoco, estremizzando l’esempio di dischi inglesi come il primo dei Rolling Stones. L’album si apre con il riff monocorde del singolo d’esordio “The Witch” su cui Roslie ringhia un’avventura da horror adolescenziale anni ’50: “You better watch out now /or she´ll put you down / 'cause she's an evil chick / say she's the witch”. Segue una “Do You Love Me” in cui la linea vocale è declamata e non cantata, con una batteria che pare pentolame d’alluminio in caduta libera. “Roll Over Beethoven” è accompagnata dal frenetico battito delle mani: il brano è trascinante ma del resto è impossibile fare una brutta cover del fantastico pezzo di Berry. “Boss Hoss”, manifesto “garage” dedicato a una motocicletta, vagamente ispirato in apertura a “Jenny Jenny” (che sarà su Boom), contiene il primo deflagrante, meravigliosamente banale assolo al sax di Lind. “Have Love, Will Travel”, vertice del LP, è introdotto dal giro “a cappella” della chitarra su cui esplode il solito urlo di Roslie, qui cantante più del solito: ancora un break di sax sul riff totalmente immutabile; nonostante le tante cover (grande quella recente dei Black Keys) questa resta la versione definitiva. Quest’ultimo riff trova la sua perfetta parafrasi in “Psycho”, che apre il lato B: stessa melodia, stesso andamento, ma bel lavoro di alla chitarra di Andy, che si lancia in un assolo bollente; qui i Sonics si concedono addirittura la raffinatezza di cambiare accordo nell’ultima strofa, le cui parole sono uguali a quelle di tutte le altre (“Baby, you’re driving me crazy”): grandi! Una menzione alla versione di “Walkin’ The Dog”, quasi laid-back nell’interpretazione del cantante e nobilitata da un assolo finalmente strutturato e musicalmente intrigante. Si arriva poi ad un altro apice: “Strychnine”, con tanto di piano elettrico di Roslie ed ennesimo riff tra Kingsman e Kinks; bisognerà aspettare una dozzina d’anni e i Ramones per ascoltare un testo che possa rivaleggiare in stupidità con questo: “Some folks like water / Some folks like wine / But I like the taste/ Of straight strychnine”. Il target dei Sonics furono infatti i ragazzi della loro età, teenagers in vista dell’esame di maturità che avevano solo voglia di divertirsi e “sballare” (e quanto si sarebbero divertiti tra il ’67 e il ’68). Praticamente lo stesso pubblico di quelle che da una decina d’anni ormai si chiamano “boy band”. Se non che, laddove i Sonics facevano della loro scarsa tecnica, dell’ ignoranza musicale e miseria produttiva i loro punti di forza, i teen-idol di anni recenti sopperiscono a questi caratteri (qualcuno direbbe mancanze) in modo opposto, cioè attraverso produzioni e management iper-moderni e totalmente digitalizzati. A ciascuno il suo.

Completarono il 1965 alcuni brani “natalizi”, come era in voga all’epoca, tra cui spiccano: “Don't Believe In Christmas” (bel titolo per una canzone di Natale) e soprattutto “The Village Idiot”, una balorda parodia di “Jingle Bells”, biascicata da un coretto di ubriachi, che se non fosse il parto di teenager devianti potrebbe essere solo una tirata antimusicale di Frank Zappa; questi brani comparvero su Merry Christmas with the Wailers, The Sonics, The Galaxies (ETALB 025), compilation natalizia della Etiquette Records.

I primi singoli e il primo LP avevano fatto dei Sonics uno dei gruppi di punta dello stato: per capitalizzare il successo i 5 tornarono presto in studio per registrare Boom.

Il suono non è più così saturo nei bassi ma resta a mala pena ascoltabile da un orecchio medio; chitarra e piano acquistano una lucente affilatura metallica e la voce di Roslie è più cattiva e meno scanzonata. Se l’album in generale è un po’ più disunito dell’esordio (un tentativo di ampliare la varietà della proposta?), la copertina è ancora al top e anzi stabilisce quasi uno standard nella foto “posterizzata” fino a ridurla al bicromatismo bianco/nero: assai efficace, visto che anche la musica del gruppo non conosce i mezzi toni. Apre un’altra favola moderna per adolescenti: “Cindarella”, suonata, assieme a “Louie Louie” e “He’s Waiting”, con la chitarra di Parypa riaccordata: una corda in RE invece che in MI, per rendere gli accordi ancora più rozzi: ammirevole questa ricerca programmatica del rumore, addirittura della stonatura. Non a caso i tre brani sono i più violenti dell’album: una violenza reale e percepibilissima, dalla voce alla batteria, dal sax alla chitarra. “Don't Be Afraid of the Dark” è, dalle parole di Roslie stesso, una specie di omaggio (o presa in giro) di P.J Proby cantante texano trapiantato in Inghilterra, a cui il gruppo si ispira nel pomposo “recitativo d’apertura”: “When you walk through the dark / hold your head up high / and don't be afraid of the dark”; la canzone si avvale della presenza dei membri dei Wailers alle backing vocals. Wailers che, con Ron Gardner al sax, sono ospiti anche nella bella riedizione del classico di Little Richard “Jenny Jenny”, segno dell’unione e dell’amicizia dei due gruppi e forse di tutto il movimento del Nord-Ovest. “Skinny Minnie” risplende del bramito trogloditico del sax di Lind in growl perenne. Unica eccezione al monolitico catalogo dei Sonics è “Since I Fell for You”, vecchia hit Rn’B di Buddy Johnson, classico lento sdolcinato da ballo di fine anno al college, con tanto di pacato assolo all’organo di Roslie; il brano ha la spropositata durata di 4’. Al contrario “He’s Waiting” e “The Hustler” si collocano a pieno diritto nella galleria dei classici più hard del gruppo, caratterizzati da accordi prepotenti e granitici, assoli di chitarra elementari e distorti. A proposito del primo ricorda Roslie: “Riguarda la VENDETTA. Come quando qualcuno ti tratta così da schifo (so rotten) che speri se ne vada all’inferno”: non si fa fatica a credergli. “The Hustler”, dal canto suo, propone una base ritmica per niente banale di Bennet alla batteria.

“Shot Down” è propulso da un beat incessante, accompagnato anche dal battito delle mani. Forse il pezzo più significativo è proprio “Louie Louie”, cover del celeberrimo classico dei Kingsman, futile inno da Animalhouse e canzone di per sé già piuttosto banale, che i Sonics svuotano ulteriormente di ogni residuo di armonia e musicalità, come riducendola a minimi termini puramente sonori. Il pezzo è recitato e urlato più che cantato, gli strumenti incessantemente percuotono le stesse due note all’unisono: come gli Entombed di “Wolverine Blues” impegnati in una cover dei Franz Ferdinand; un brano che meglio di molti altri dimostra la reale dimensione di questo gruppo che avrebbe potuto (e forse anche voluto) essere di reale e insanabile rottura.

La mancanza di qualunque blando intellettualismo, di qualunque ideologia giovanile, di un pur minimo barlume culturale, fu il tallone d’Achille di una band, e per esteso di tutto un movimento, che faceva musica con il solo fine di fare casino, divertirsi e suonare al massimo volume. Cioè il desiderio di ogni quindicenne che per la prima volta strimpella uno strumento elettrico. Ciò che sarà il punto di forza di gruppi come Ramones, AC/DC, Motörhead era, nel 1966, un tremendo handicap. L’America era già scossa dall’elettricità della contestazione, del disaccordo perenne, dai sobbalzi razziali, dalla svolta psichedelica e addirittura rivoluzionaria dei moti studenteschi: non si poteva cantare fuori dal coro, occorreva una posizione chiara e schierata. Se non fai parte della soluzione, allora fai parte del problema…

Ai Sonics di tutto ciò non fregava assolutamente NULLA. Ed è curioso il fatto che molti gruppi americani della “nuova musica” acida, progressiva, psichedelica, nascano musicalmente come gruppi garage (13th Floor Elevators, The Seeds fino ai Velvet Underground); gruppi garage, però, con una “ideologia”, banale, infantile ma pur sempre un’ideologia: vuoi la rivolta giovanile, vuoi la libertà individuale, vuoi la liberalizzazione delle droghe più varie… Cosa sono i gruppi della psichedelia texana se non i Sonics dediti all’astrologia e fumati di marijuana? Cosa sono i Seeds o gli Electric Prunes se non (ottimi) gruppi di garage, stupefatti come bambini nell’utilizzo di Echo, Fuzzbox e distorsori?

I cinque di Tacoma, nel 1966, erano all’apice del loro successo e aprivano i concerti di Kinks e Beach Boys quando transitavano nello stato di Washinghton; le radio locali passavano in continuazione le loro hit da “The Witch” a “Psycho”; erano pronti per un tentativo di lancio su scala nazionale; ma erano anche totalmente estranei a ogni sommovimento musicale e sociale dell’epoca.

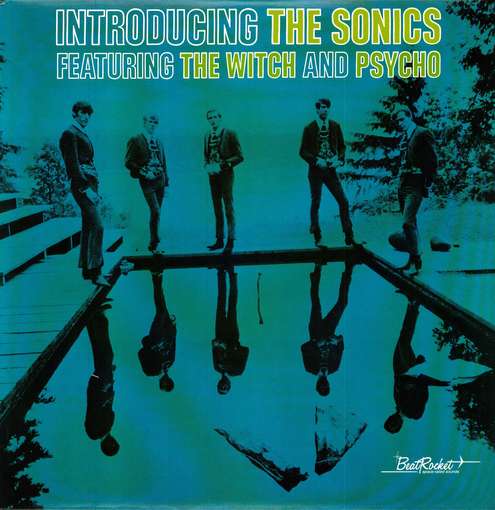

Introducing The Sonics, del 1966, primo album per la Jerden, fu il loro tentativo di sfondare sul mercato nazionale. Inevitabile, per una distribuzione più massiva, ripiegare su una produzione maggiormente levigata e su un suono più pulito e morbido. L’influenza maggiore non sono più i Kinks quanto i più seriosi e composti Yardbirds; anche la copertina preferisce alle tonalità scure e monocromatiche, dei bei riflessi verde acido. I cinque musicisti sono perfino ritratti abbigliati in ghingheri con gilet spagnoleggiante.

Fu inevitabilmente un errore madornale: vero è che forse il loro sound e il loro atteggiamento non avrebbero mai sfondato nell’americano medio, ma è vero anche che quando si altera e si snatura un meccanismo collaudatissimo e artisticamente impeccabile, si finisce sempre per perdere l’identità propria di una band. L’identità dei Sonics era legata a elementi semplici e generalissimi: volume, minimalismo produttivo, impulsività; tre caratteri in realtà non così facili da riprodurre in studio e fissare su vinile; furono i primi a essere persi. Non che l’album sia mediocre, anzi è perfettamente sintonizzato sulle frequenze del momento: pieno di effetti e di riverberi, anche di lunghe parti strumentali; sorprende in tutto questo la presenza dei vecchi classici “The Witch” e “Psycho”, avulsi dal contesto come due reperti neolitici in un Oxygen Bar di Amsterdam: salta agli occhi (e alle orecchie) lo scarto con il vecchio sistema di sottoproduzione, tanto da sembra che le stesse canzoni siano opera di gruppi diversi. Eppure il riff discendete di “I’m Going Home” è efficace e la canzone ossessiva e martellante; non sono male neanche “You’ve Got Your Head On Backwards” e “I'm a Man”, suonate in puro stile “blues revival” inglese (Stones e Yardbirds su tutti).

Certamente manca la hit clamorosa, quella con la possibilità di trascinarsi l’intero album dietro, la “Pushin’ Too Hard” (dei Seeds) o la “Psychotic Reaction” (dei Count Five) di turno, capaci da sole di illuminare LP altrimenti alquanto di routine. Così finisce che le tracce migliori sono le cover delle “vecchie” “Bama Lama Bama Loo” e “Diddy Wah Diddy” più congeniali all’approccio scatenato di un tempo.

Pur mettendoci buona volontà, fallito il tentativo a tiratura nazionale, il gruppo si sciolse nell’indifferenza, anche per forti dissidi interni che avevano ormai minato la stabilità della band. Nel tempo la loro discografia sarà rimpolpata da compilation, album di inediti o di b-sides, out-takes, e cianfrusaglie varie. La sigla Sonics sarà rispolverata dei membri per qualche sporadica reunion nel Nord-Ovest, senza continuità né troppa nostalgia. Interessante il live Busy Body!!! Live in Tacoma 1964, testimonianza di un giovane gruppo di garage, partito dal surf, che sta diventando qualcosa di profondamente diverso.

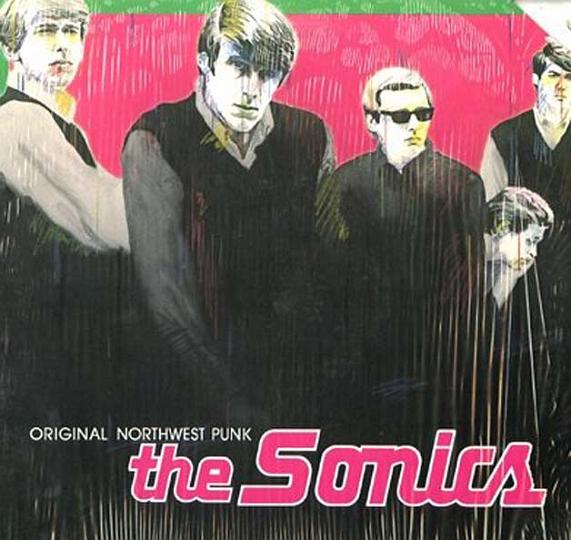

In un periodo pur agli antipodi musicali del quintetto, i Sonics trovarono subito nei Flamin’ Groovies di San Francisco i degni eredi nel tramandare lo spirito del primordiale rock ‘n’ roll unito ad un assalto elettrico moderno e a una tendenza “rollingstoniana” non indifferente; già nel 1972 sarà compilato il primo disco antologico, su scala nazionale: Explosives (Buckshots), compendio dei primi due album; anche sul mitico Nuggets il gruppo era già comparso con un paio di pezzi; dell’influenza che questa band ha direttamente esercitato sul rock dei quarant’anni seguenti (fino ad oggi) già si è detto. Sul versante discografico non sarà un caso che nel 1977, in piena epoca punk, la First Record pubblicherà il loro Greatest Hits dal titolo Original Northwest Punk; non sarà un caso se nel 2004, in piena riscoperta “garage” alcuni ex militanti grunge, capitanati dal leader dei Mudhoney Mark Arm, daranno alle stampe, sotto il nome di The New Strychnines, un album dal titolo The New Original Sonic Sound, a tutti gli effetti l’omaggio di una cover band ai loro idoli; vi compaiono versioni rivisitate (non molto) di tutti i vecchi classici, in un suono stereofonico e limpido sconosciuto agli originali: i tempi sono appena dilatati, gli assoli sono dinamici e molto metallici ma la passione è inattaccabile. Per quanto poi riguarda il movimento Punk britannico, non sembra il caso di tracciare delle precise linee di discendenza: è però innegabile che l’atteggiamento, il sound e il modo di intendere la musica dei Sonics fossero veramente moderni e nuovi per la metà degli anni ’60.

Sembra un ritornello noioso, ma è raro che un gruppo così apprezzato da altri musicisti sia tanto ignorato dal grande pubblico; una prova ulteriore di quanto, a volte, poco sappiamo della musica che amiamo ascoltare.