Cerca

- SIMONE NICASTRO

- GIUSEPPE PROVENZANO

- IPUTRAP

- DOMENICO DI PIETRANTONIO

- THE SHADOW

- MAGNUS

- LUCA MAFFEZZINI

- STEFANO NICASTRO

- ALESSANDRO VAILATI

- STEFANO VALLI

- MARY PELLEGRINO

- DANIELE CATALUCCI

- ELISA AIRAGHI

- JACOPO BOZZER

- LAURA FLOREANI

- LA REDAZIONE

- PAOLO TOCCO

- MATTEO MINELLI

- ROBERTO BRIOZZO

- VLAD TEPES

- EVIL MONKEY

- ALVISE CASONI

- LEO GIOVANNINI

- MISCELLANEA (AUTORI VARI)

- MASSIMILIANO MANOCCHIA

- LUCA FRANCESCHINI

- NICOLA CHINELLATO

- STEFANO GALLI

“I Balcani producono più storia di quanta ne possano digerire” (Winston Churchill)

“Il pop è musica per pecore e noi siamo lupi travestiti da pastori” (Laibach)

Quella che all’inizio doveva essere una semplice recensione di un disco, Opus Dei Revisited, stante il disallineamento temporale tra la pubblicazione della versione su vinile rispetto a quella su cd, è divenuta una sorta uno “zibaldone”, un mix tra recensione, excursus storico, micro-analisi sull’industrial-music, il tutto seguito dall’intervista al Prof. Gabriele Frasca, che sulla band slovena ha basato un corso universitario.

Trattandosi di un gruppo musicale sui generis, che sin dalle origini si è concepito come una entità multimediale di natura concettuale, in via preliminare saranno necessarie una serie di notazioni sotto forma di premesse musicali, politiche e sociali, senza le quali l’analisi (anche solo degli aspetti musicali) dell’operato dei Laibach e, in particolare, di Opus Dei, non sarebbe esaustiva.

Premessa storico-musicale

Sul finire degli anni ’70 - inizi anni ’80, sulle ceneri del punk nasceva l’industrial-music. Sotto questo nome vennero inseriti diversi gruppi musicali di area anglosassone e non solo, tra cui Throbbling Gristle, Cabaret Voltaire, Test Department, SPK, Coil, Einsturzende Neubaten e, appunto, i Laibach.

Pur nei loro differenti approcci musicali, queste realtà erano legate da alcune idee e principi che vennero codificate in quello che viene considerato il primo (e/o principale) scritto in materia, ovvero il Manuale di Culturale Industriale edito dalla ex fanzine punk Search & Destroy, rinominatesi REsearch (volume pubblicato in Italia da Shake Edizioni).

In quel volume, il giornalista inglese Jon Savage individuava e suddivideva tali principi, così declinandoli: Autonomia organizzativa; Accesso all’informazione; Uso di sintetizzatori e anti music; Elementi extramusicali; Tattiche shock.

Ebbene, se quindi uno dei leit motiv della cultura industriale fu l’uso di tecniche provocatorie e contro culturali, i Laibach ne furono - e continuano ad essere - un esempio perfetto.

Premessa storico-politica

Agli inizi degli anni ’80 il territorio europeo era l’epicentro dello scontro tra le due grandi concezioni storico politiche sorte dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale: il Patto Atlantico da un lato (composto dalle nazioni liberali che incominciavano a essere erose dall’interno da una visione tecno-capitalistica oramai definitivamente imperante) e i paesi del socialismo reale dall’altro lato, uniti (volenti o nolenti) sotto l’egida del Patto di Varsavia.

Nello scacchiere continentale emergevano due speculari anomalie politiche divise dal Mar Adriatico: da un lato l’Italia, ove risultava presente il più grande partito comunista europeo; dall’altro lato la Jugoslavia, coacervo di nazioni profondamente differenti tra di loro unite dal regime comunista di Tito, le cui posizioni politiche differivano alquanto dal PCUS stalinista, tant’è che la Jugoslavia non risultava far parte del Patto di Varsavia ed era uno dei paesi fondatori del Movimento dei paesi non allineati.

Non è forse un caso che in entrambe le nazioni nascevano agli inizi degli anni ’80 due gruppi seminali: nella rossa più rossa Reggio Emilia i CCCP Fedeli alla Linea e i Laibach nella città industriale di Trbovlje in Slovenia.

Ciò che accumunava i due gruppi, sideralmente distanti dal punto di vista musicale, era un utilizzo dell’immaginario collettivistico e dello Stato totalitario diametralmente opposto: mentre i CCCP, in “Live in Pankow”, presente nel primo EP Ortodossia, recitavano “la volontà di rifugiarsi sotto il Patto di Varsavia, alla ricerca di un piano quinquennale che potesse dare la stabilità”; i Laibach, già nella scelta del moniker, ovvero il nome tedesco della capitale Lubiana, all’interno del totalitarismo di matrice comunista, strizzavano l’occhio all’estetica del contrapposto totalitarismo nazi-fascista. Su questo bordone antinomico si innesta tutta la vicenda del collettivo sloveno, tra ambiguità di fondo, situazionismo commerciale, o (dis)velamento del vero volto del potere.

Premessa storico-sociale

Come indicato dagli stessi Laibach in diverse interviste, il movimento storico chiamato Neue Slowenische Kunst risultava riunire un coacervo di esperienze musicali, teatrali e artistiche (Irwin, Sisters Scipion Nasica Theatre, New Collectivism e altri gruppi, tra cui appunto i Laibach) che aveva quale scopo ridefinire le relazioni intercorrenti tra arte, cultura popolare, ideologia e politica.

Nel momento in cui ai Laibach venne vietato di tenere concerti in Slovenia, NSK divenne un veicolo per dare continuità all’attivismo culturale del gruppo sloveno, all’interno di differenti media.

Dal 1992, ovvero in concomitanza di diverse situazioni storiche di rilevante pregnanza, NSK si tramutò da un movimento storico-artistico-politico, in una “fantomatica” entità statuale sovra-nazionale (con un proprio sistema monetario, inno, francobolli etc.) il cui diritto di cittadinanza risultava aperto a chiunque voglia aderire.

Laibach dalle origini a Opus Dei

Seguendo la linea cronologica illustrata da Gabriele Frasca nel corso della intervista in calce, nel 1980 nella città di Trbovlje vennero affissi due poster, raffiguranti uno la celebre croce nera su campo bianco di Malevic, e il secondo la “danza mortale”, entrambi con la sola scritta: Laibach.

Accusati da subito di sovversivismo sin dall’utilizzo del nome germanico della capitale slovena, al gruppo venne impedito di tenere concerti in Jugoslavia e le prime produzioni (fondamentalmente dei live) circolarono su musicassetta.

Il primigenio sound dei Laibach era un classico esempio di quello che diventerà un vero e proprio sotto-genere industrial: basi marziali, declamati urlati, stralci di fanfare e musica per parate militari, utilizzo di diversi idiomi linguistici tra cui l’italiano, vedasi l’iconico brano “Cari amici soldati”, distorsioni, sibili elettronici e via dicendo.

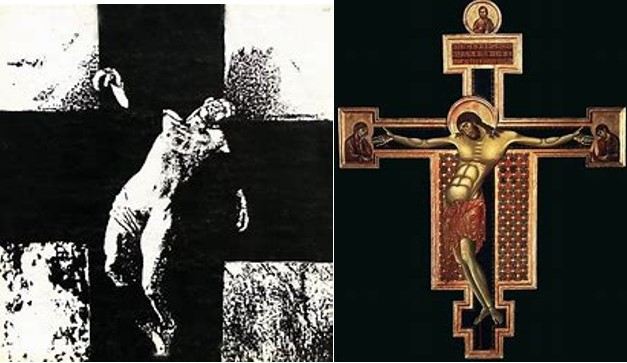

Successivamente vennero alla luce due album, il primo inizialmente non titolato, presentava in copertina la croce nera di Malevic su cui si adagiava trasversalmente un corpo umano la cui posizione poteva rimandare (sempre nella lettura ambivalente del gruppo) ad una crocifissione che presenta delle assonanze con l’iconografia del Christus patiens, immagine che a partire dal 1200 gradualmente sostituì la figura del Christus triumphans tipica dell’Alto Medioevo, in particolare nelle opere di Giunta Pisano.

Rispetto alla prima, nella quale la figura del Cristo veniva rappresentata con la figura intera e dritta, gli occhi aperti e l’espressione composta, nella seconda, a seguito di influenze bizantine, il Cristo viene rappresentato sofferente, con la testa reclinata sulle spalle e gli occhi socchiusi. Basti vedere l’accostamento sotto riproposto tra la cover dell’album ed il celebre Crocifisso di Cimabue, custodito nella basilica di Santa Croce in Firenze.

Ambiguità che permane anche nella rimasterizzazione del disco nella versione pubblicata da NSK Recordings (l’etichetta di Stato?) dove la croce nera qui riprodotta richiama le serie dedicate alla crocifissione di Miquel Barcelò o di William Congdon.

Una precisazione al riguardo è doverosa: con quanto sopra descritto non si vuole certo attribuire eventuali patenti e/o etichette di natura religiosa a un progetto musicale di chiara ispirazione (meta)politica e (meta)ideologica quali erano e sono i Laibach, che, peraltro, in un’intervista dell’epoca, in un tono quasi canzonatorio, definirono la deriva ritualistico-esoterica assunta da Genesis P Orridge negli Psychic TV (progetto post Throbblig Gristle) un esempio di “esistenzialismo romantico”.

Occorre tuttavia rilevare come la band slovena abbia artatamente utilizzato, come sopra indicato, una serie di immagini che possano in un qualche modo richiamare l’universo religioso cattolico: si pensi ad esempio all’uso della ruota dentata in cui viene posta al centro la croce nera, che può sembrare richiamare una sorta di “corona” di spine e/o dentata, o ancora alla copertina di M.B 21 December 1984, un live che presenta dei concerti di inizio anni ‘80 dedicato alla memoria dell’ex componente del gruppo Tomaz Hostnik, suicidatesi mediante impiccagione, dove la croce nera maleviciana viene riprodotta quasi ad apparire come una croce rovesciata tipica dei gruppi di death-metal (l’HM è stata un’altra area musicale di cui i Laibach si sono occupati, considerandola una sorta di fede per la sua inamovibile coerenza).

L’arte situazionista fatta propria dei Laibach si ripresenta nell’utilizzo per la copertina di Wir sind das Folk, ovvero “Noi siamo il popolo” (slogan utilizzato nel 1989 nella DDR pre-unificazione) tratta da un’opera del controverso artista Gottfried Helnwein, Epifania II: adorazione dei magi, basata a sua volta su di una foto ritoccata di Hitler al bar con dei seguaci a Monaco nel 1933.

D’altra parte, come dichiarato al punto 10 del Decalogo laibachiano sopra citato: “Dio ha una sola faccia, il diavolo infinitamente molte”.

Anche l’utilizzo del celebre dipinto del periodo Suprematista di Kazimir Severinovic Malevic può essere considerato come il frutto di una volontà di appropriazione delle avanguardie artistiche dell’inizio del Novecento, e, contemporaneamente, si situa nel solco dell’emersione di una volontà di spaesamento difficilmente percepibile immediatamente: basti considerare al riguardo la negazione da parte del pittore (di nascita ucraina) dell’esistenza di linee perfettamente parallele o perpendicolari delle forme rettangolari utilizzate (vedasi ad esempio il quadro Otto rettangoli rossi, oppure il più noto Quadrato Rosso con una leggerissima distorsione nel vertice destro posto in alto della forma geometrica).

Dunque, sin dalla cover del primo album, si disvela quella che diverrà una costante del modus operandi dei Laibach, ovvero l’utilizzo di immagini aventi una chiara matrice culturale, ideologica o politica, assemblate tra di loro per generare una iconologia deviante e dotata di una ambiguità polisensa, fondata su di un materiale dagli stessi definito come manipolazione di “Taylorism, bruitism, Naki Kunst, disco..”.

Da questo punto di vista i Laibach, via via a seguito delle diverse pubblicazioni, si situeranno su un dorsale estetico provocatorio che commistionerà l’estetica pop moderna con le tradizioni avanguardistiche di inizio Novecento, fortemente impregnate di ideologia, concependosi come una entità collettiva sovrapersonale sullo spirito del modello della produzione industriale ed utilizzando un linguaggio politico di matrice totalitaristica.

Alla pari di tutti i movimenti avanguardistici del periodo citato, i Laibach pubblicheranno nel 1983 il loro manifesto fondativo scritto collettivamente da tutti i membri del gruppo denominato Ten items of Covenant (che potete trovare sul web) alla pari, ad esempio, del Manifesto del Futurismo pubblicato da Marinetti su Le Figaro nel 1909.

Dopo la pubblicazione di altri live, i Laibach nel 1986 editarono due dischi: Nova Akropola per la Cherry Red Records (label ora specializzatesi nel proporre cofanetti di gruppi goth-wave, shoegaze inglesi e non) il cui registro musicale, pur più evoluto, non si discostava di molto dalle precedenti produzioni, e The occupied Europe Tour 1985, che conteneva brani tratti da un tour svoltosi sia nell’Est che nell’Ovest Europa.

Ecco quindi emergere per la prima volta quello che diverrà un ulteriore marchio stilistico dei Laibach (come ben rappresentato nella intervista che segue) quello di cogliere nella transnazionalità (insita nelle origini transnazionali della Jugoslavia, e poi in quella Europea post-caduta del muro di Berlino) la possibilità da parte del potere dominante di omologare i popoli sotto la seducente cappa del materialismo edonista (di cui Pasolini aveva discettato nei suoi Scritti Corsari) occultando il proprio lato demoniaco (vedasi la citazione di un discorso pronunciato da Ronald Reagan posto sul retro del disco che fa alla pari con la riproposizione di un discorso pronunciato da Tito in Nova Akropola). Il disco venne pubblicato per la Side Effects, all’epoca etichetta personale di Graeme Revell, mente di un altro gruppo industrial che ha fatto la storia, ovvero gli SPK.

Prima di dedicarsi alla più redditizia committenza cinematografica (alla pari della conterranea Lisa Gerrard dei Dead Can Dance), all’inizio della carriera le produzioni musicali del medesimo risultavano musicalmente ostiche alla pari della scabrose cover dei dischi raffiguranti interventi chirurgici e immagini tratte da libri di patologia legale. Del resto, dietro l’acronimo SPK si celavano due diverse sigle: System Planning Korporation, o Socialistisches Patient Kolletiv, ovvero il nome datesi da alcuni pazienti psichiatrici della Germania Ovest, che ispirandosi ai gruppi terroristici tedeschi dell’epoca, perirono nel cercare di costruire una bomba nell’ospedale dove erano ricoverati.

Opus Dei ed Opus Dei Revisited

Nel 1987 i Laibach produssero l’LP Opus Dei iniziando con tale lavoro la loro collaborazione oramai pluridecennale con la Mute Records. La presenza di due cover: rispettivamente “Life is Life” del gruppo austriaco Opus (presentata nei due brani iniziali di entrambi i lati del disco, rispettivamente “Leben heißt Leben” e “Life is Life”) e soprattutto la cover di “One Vision” dei Queen, rinominata “Geburt einer Nation”, gettarono lo sconcerto nei fan più puristi.

Ciò che non venne immediatamente colto, come ben rappresentato nella intervista di seguito riportata, era la destrutturazione operata dal gruppo sloveno volta a dis-velare l’anima nera del pop-rock. L’utilizzo del tedesco, alcune modifiche letterali al testo (su cui rimando la lettura di Remixing Central European Culture. The case of Laibach di Stefan Simonek che potrete trovare su jstor.org) la riproposizione e la rivisitazione dei brani in chiave industrial-marziale permettevano ai Laibach di far emergere il volto autoritario e “criminale” del potere, sulla scorta del noto libro di Gerhard Ritter, Il volto demoniaco del potere.

Le cover dei due brani (unite al trattamento sonoro pieno di fanfare, cori simil wagneriani, distorsioni metalliche chitarristiche) determinavano la “perdita di innocenza”, trasformando, con l’accorta omissione del ritornello “la, la, la…”, un brano di sapore estivo ed easy, quale è in origine “Life is Life”, in una marcia di propaganda totalitaria e militaresca. Anche “One Vision” veniva riletta e riproposta quale esempio di propaganda di massa (ai tempi i Queen erano uno dei gruppi che riempivano per eccellenza gli stadi).

Del resto, il gruppo inglese si prestava a tale “parodia” avendo utilizzato per il video clip di “Radio Gaga” degli stilemi espressivi tipici del cinema espressionista tedesco di inizio secolo e la stessa figura di Freddie Mercury poteva essere letta come quella del carismatico leader nella lettura proposta in sede filosofica da Max Weber (circostanza, del resto, che potrebbe ora essere applicabile all’immarcescibile frontman degli stessi Laibach, Milan Fras).

Ma la cifra stilistica del disco era molteplice e le provocazioni si situavano su diversi livelli di lettura, a partire dalla stesso titolo, Opus Dei che da un lato contiene il nome del gruppo austriaco, ma risulta essere altresì un esempio di hybris greca nel paragonare la propria opera all’opera di Dio (vedasi anche il flyer pubblicitario di Opus Dei Revisited che inizia proprio affermando che l’opera di Dio non si ferma mai), nonché, per alcuni, un richiamo all’Opus Dei, associazione cattolica spagnola.

Anche la bustina interna fece rumore raffigurando un montaggio di una croce alle cui estremità dei quattro bracci si trovavano delle scuri, così assomigliando sinistramente quasi ad una svastica durante la rotazione del vinile sul piatto.

Il disco presentava anche dei brani più similari alle precedenti opere del gruppo sloveno, come ad esempio F.I.A.T. (logo che venne poi ripreso nei retro-copertina sia dell’album “tributo” ai Beatles, Let it be, sia del 12 pollici Across the Universe, quasi a somigliare al logo della nota casa automobilistica torinese) e The Great Seal, con la citazione di un celebre discorso di Winston Curchill, che diverrà l’inno del NSK State.

Ci sarebbe tanto altro da aggiungere ancora altro ma, non volendo abusare della pazienza di chi legge, propongo, in conclusione, solo alcune altre brevi considerazioni.

In primo luogo, al di là degli aspetti oramai perfettamente scandagliati nel definitivo libro di Simon Reynolds Retromania, ciò che colpisce a livello “filosofico” in Opus Dei Revisited è proprio l’idea insita nella stessa pubblicazione, ovvero, l’appropriarsi del concetto di serialità industriale ed artistica.

L’autore attribuisce alla propria opera natura emulativa e duplicatoria, intesa da un lato quindi come un manufatto replicabile ab libitum; dall’altro lato oggetto di una (ri)manipolazione attraverso una tecnica artistica di riproduzione di matrice industriale per cui i brani vengono di volta in volta ripresi, riassemblati e riproposti all’ascoltatore.

A riprova, basti ascoltare la versione basata su di una fisarmoica di “Leben heißt Leben” proposta nel secondo dischetto contenente i remix ad opera di Rico Conings Inner Ear RMX 2024 che richiama anche stavolta sia una dimensione popolare (tipica della fisarmonica) sia al cabaret espressionistico di Kurt Weill; oppure la bellissima riproposizione di F.I.A.T. vero e proprio poema sinfonico-industriale con cadenze musicali sature di epicità.

Nel riprendere poi quanto sopra esposto, in merito ai propositi estetico-musicale dei Laibach, si ascolti la versione revisited di “Transnational”, dove in sottofondo alla declamazione delle virtù teologali e cardinali (unitamente ad alcune aggiunte, tra cui la Bellezza) vengono recitati alcuni articoli della Carta Fondamentale dei Diritti Umani dell’ONU.

E che dire ancora del nuovo videoclip di “The Great Seal”, realizzato con spezzoni di un film sul gruppo realizzato nel 1988, Podeda pod suncem (Vittoria sotto il sole) titolo che richiama alla memoria l’opera teatrale futurista Podeda nad suncem (Vittoria sul sole) il cui scenografo fu proprio Kasimir Malevic, che realizzò in un bozzetto un quadrato bicromo bianco e nero che, per alcuni, è la prima idea del famoso quadrato nero su fondo bianco.

In ultimo, sulla scorta della lettura iconologica più volte proposta, si permetta una nota di chiusura sulla cover utilizzata, che non riprende la cover dell’album del 1987 (invece utilizzata per la versione rimasterizzata editata sempre nel corso del 2024, da non confondersi con la versione revisited). Oltre che alla modifica della lettera B rispetto alla b originale e l’uso del colore rispetto alla quasi monocromia dell’edizione del 1987, ciò che balza all’occhio è sia la scomparsa della croce posta sullo sfondo del 12 pollici originale, che sembrava quasi richiamare un’immagine ad intaglio, sia la diversa rappresentazione della famiglia che, da un lato, richiama ancora una volta alle immagini propagandistiche dell’arte totalitaria (quei capelli e trecce bionde) e dall’altro l’immagine del ragazzino effigiato come perfetto esempio di quella gioventù indottrinata, anche nell’abbigliamento, immagine peraltro già utilizzata in modo ancor più provocatorio nell’EP An ideal of living dei Joy Division.

In conclusione, i Laibach tornano a noi con un disco molto bello, per me rimangono ancora oggi uno dei più acuti scandagliatori musicali del nichilismo e del senso del tragico di cui ha parlato Nietzsche, che anticipò la distruzione di senso dovuta all’annuncio che “Dio è morto” e foriera dei contrapposti universi concentrazioni dei regimi nazi-fascisti e comunisti.

Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere al nichilismo ispirato al carpe diem del mondo attuale?

***

Come avrete potuto leggere nell’articolo di cui sopra, i Laibach sono stati fatti oggetto di un corso universitario presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale, nell'ambito della Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale dell’Università degli Studi di Salerno.

Per permettere ai nostri lettori una “dotta” e “accademica” analisi del fenomeno Laibach, ho contattato il Professor Gabriele Frasca e, dopo pochi minuti, caduti i convenevoli, scoprendoci tutti e due appassionati di industrial-music siamo passati naturalmente al tu e deciso di cristallizzare il dialogo in alcune domande che vi riporto in calce.

La prima domanda viene naturale, quali sono le ragioni che hanno spinto un accademico a proporre (e l’Università di Salerno ad accogliere la proposta) un corso universitario su di una band musicale, fenomeno più unico che raro (anche se immagino che il corso vada ad approfondire anche il perimetro più ampio relativo alla storia artistica della Neue Slowenische Kunst). E, in secondo luogo, puoi illustrarci con maggior dettaglio il titolo del corso: "See You in Hell - I Laibach fra tre dissoluzioni: Jugoslavia, Europa, Mondo”?

Partiamo da questo presupposto: sono uno scrittore e uno studioso che insegna all’Università, non un accademico. In quanto artista contemporaneo, dunque, i Laibach non possono che essere nel mio orizzonte, e, se non ci fossero, vorrebbe dire che avrei capito poco della cultura nella quale vivo. Quanto al corso di laurea magistrale dell’Università nella quale insegno, non a caso è in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale: pertanto i Laibach sembrerebbero fatti a posta per incarnare tutte le competenze e i saperi che dovrebbero essere acquisiti durante quel biennio formativo dagli studenti. E questo senza persino scomodare la pur importantissima Neue Slowenische Kunst che hai citato e limitandoci pertanto a ciò che lo stesso collettivo che si nasconde sotto l’irriverente nome di Laibach – cioè Lubiana, sì, ma in tedesco, tanto per ricordare il vivace collaborazionismo sloveno durante l’occupazione nazista – ha prodotto nel campo musicale, in quello audiovisivo e nelle stesse arti figurative.

Non dimentichiamo che la prima testimonianza della loro esistenza non fu un concerto, che venne di fatto immediatamente censurato dalle autorità, ma l’apparizione nella cittadina industriale e operaia di Trbovlje, nell’allora Repubblica Socialista Slovena della Federazione Jugoslava, dei due manifesti che lo annunciavano: quello con la croce nera sul fondo bianco, stile suprematismo di Malevi?, che poi è diventato il loro emblema; e l’altro, che avremmo scoperto in seguito intitolarsi La danza mortale, con una scena di violenza che una decina d’anni dopo sarebbe diventata di tragica attualità in quel lembo martoriato d’Europa. Era la notte fra il 26 e il 27 settembre del 1980, a soli cinque mesi dalla morte di Tito. E dopo che le autorità, offese dalle immagini di quei manifesti, impedirono il concerto, fu in verità in una galleria d’arte di Belgrado, il 14 giugno dell’anno dopo, che i Laibach apparvero per la prima volta, coi loro disegni e i loro nastri da far ascoltare. Gli stessi primi componenti dei Laibach, a partire dall’iconico cantante originario morto poi suicida, vantavano, a quanto ne so, studi artistici e filosofici. E quando poterono finalmente suonare per la prima volta dal vivo, a Lubiana il 12 gennaio del 1982, il loro concerto era già stato strutturato come un evento concettuale e multimediale.

Nel frattempo dilagava il punk sloveno, ma i Laibach, unici rappresentati della scena industrial a provenire da una vera e propria realtà operaia, e quasi da piano quinquennale, erano già altrove. Avevano creato quella sorta di grande contenitore immaginario in cui, fino a oggi, hanno rilasciato i loro oggetti d’arte, d’ascolto o di visione che siano. Perché ogni evento dei Laibach (e anche ogni disco pubblicato è un evento, non solo i vari concerti) ci porta in realtà in un mondo parallelo, che scorre accanto al nostro e, così facendo, specchia quello nel quale viviamo. Lo specchia e lo rivela. Un mondo, quello che i Laibach riflettono, che è la diretta emanazione di un regime totalitario, e dalla sua “ingegneria delle anime”, per dirla con Stalin. All’inizio pareva che il collettivo avesse di mira la vecchia Federazione Jugoslava ancora per poco comunista, dopo la morte di Tito. Poi, magari proprio col disco Opus Dei, che apparve per Mute nel 1987, fummo in tanti a capire che lo sguardo dei Laibach si stava progressivamente spostando su quello che all’epoca veniva chiamato il “mondo libero”: l’Occidente, insomma, l’Europa e la stessa America.

Perché lo stato fantasmatico che mettono in scena i Laibach, con i loro simboli contraddittori e le loro divise intercambiabili, e dunque senza senso, non si sa se sia in realtà sovietico o nazifascista. Quello che è certo è che si tratta di uno stato attraversato da spinte collettiviste e derive nazionaliste, in grado innanzitutto di produrre nei suoi sudditi gli stessi comportamenti compulsivi. Non so se vi fischiano le orecchie, ma è esattamente quello che avviene nel libero mercato delle cosiddette democrazie occidentali. I Laibach avevano insomma per tempo scoperto l’aspetto totalitario latente in ogni società, che sia dei costumi (come quella di Hitler, Mussolini e Stalin, con le loro ridicole divise da domatori di circo), o dei consumi, come orgogliosamente si dichiara la nostra. E adesso che tale aspetto è addirittura a giorno, con le cosiddette “democrature”, dovremmo provare forse a riflettere di più sul lavoro del collettivo nato nel vecchio distretto rosso della ex Jugoslavia.

Perché in verità i Laibach, come gli americani Residents, non sono un gruppo musicale, ma un punto di compressione dell’intera cultura nella quale siano immersi. E non è un caso che entrambi i collettivi (è impossibile chiamarli “gruppi” o “band”) sono dei veri e propri produttori multimediali, che abitano preferibilmente i musei e le gallerie, perseguono tutte le modalità di sperimentazione audiovisiva, attraversano la musica in ogni suo aspetto, sono in grado di creare eventi spettacolari di una ricaduta superiore a quella di un semplice concerto, e via discorrendo. E tutto questo in aperta opposizione alle estetiche comuni, di cui ogni volta denunciano la banalità. Se esiste una banalità del male, questo oramai dovrebbe essere chiaro, è per il semplice fatto che è il banale a essere il male. Satana, se è sopravvissuto al propagarsi dell’inferno, è un autore di successo, che ripete quello che tutti vogliono sentire. I Laibach e i Residents, invece, dichiarano a gran voce quello che, come cultura, NON vogliamo ascoltare. Sono insomma fra i pochi buchi neri in grado di risucchiare l’universo sempre a giorno dell’immaginario nel quale siamo immersi. Dovremmo ringraziarli per questo.

Nel caso dei Laibach, la loro consapevolezza si deve al fatto che il collettivo in questione, nel quale si sono succedute nel corso del tempo varie individualità, è ancora in grado di far funzionare il solvente del materialismo dialettico. Sì, proprio il materialismo dialettico di stampo marxista. Per questo sono stati capaci di testimoniare come pochi la violenta dissoluzione della Jugoslavia, e comprendere da subito (c’è una loro dichiarazione in proposito ai tempi in cui registravano il dico NATO) che ciò che stava accadendo nei Balcani, con la sua deriva tribale che insanguinò la penisola fra il 1991 e il 2001, sarebbe successo ben presto anche in Europa. E tutto possiamo dire, tranne che non avessero intercettato una deriva della storia.

E quanto alla dissoluzione del mondo, eventualità che sempre di più riteniamo possibile, se accettiamo oramai da un po’ di tempo, e senza batter ciglio, di parlare di bombe atomiche tattiche e quant’altro… beh, è appena passato Natale: ascoltatevi la cover da poco rilasciata dai Laibach, di concerto coi sodali Silence, di “White Christmas”, la tristissima canzone di Irving Berlin, e ne riparliamo. Quanto al “See you in hell” che ho usato come titolo del mio corso, è la frase, tradotta in svariate lingue, con sui si è concluso a Trieste lo straordinario concerto-evento dei Laibach del 15 ottobre del 2023. È presa dalla traduzione inglese del romanzo Alamut, dello scrittore triestino di lingua slovena Vladimir Bartol. Il romanzo apparve a Lubiana nel 1938, ed era provocatoriamente dedicato a Benito Mussolini: “Ci vediamo all’inferno” non è la forma di saluto più appropriata per chi vive immerso nell’immaginario?

Nel corso del nostro colloquio mi ha fatto molto riflettere un passaggio dove, in sintesi, dicevi che la cultura è un flusso e i Laibach hanno la capacità di intercettarlo, citando anche un passo del poeta Ezra Pound; penso possa essere utile riportare ai nostri lettori tale citazione chiedendoti di ripresentarla a loro favore?

Sì, non so in realtà dove Ezra Pound abbia scritto questa definizione dell’artista come antenna della specie, intendendo proprio l’antenna radiofonica che non fa altro che limitarsi a intercettare un flusso che scorrerebbe anche senza di lui, ma che mancando lui nessuno intercetterebbe. L’immagine però piacque moltissimo a Marshall McLuhan, che l’ha fatta sua e l’ha usata in tantissimi dei suoi saggi. Io la desumo da lui: perché penso che lo studioso canadese abbia ancora tanto da insegnarci. Esiste insomma un flusso (i filosofi francesi Deleuze e Guattari l’avrebbero definito “flusso di conoscenza”, che scorre marxianamente parallelo a un “flusso di produzione”) che ci attraversa tutti, persino quando ne siamo inconsapevoli, e determina tanti dei nostri comportamenti. Qualcuno questo flusso potrebbe chiamarlo “cultura”, che poi volendo è intelligenza, sì, ma artificiale sin da subito, sin dalla prima macchina, che è il linguaggio. Qualcun altro, più politicamente smaliziato, questo flusso preferisce chiamarlo ideologia. Io opto invece per il concetto lacaniano di “immaginario”, che si dipinge suo malgrado di venature sociologiche quando vi aggiungiamo l’aggettivo “collettivo”. Che è quello per l’appunto con cui si sintonizzano con le loro antenne i Laibach. L’immaginario, che l’arte puntualmente rivela, è il discorso di copertura del mondo, senza il quale però non ci sarebbe nemmeno il mondo, ma un pianeta arido e secco come Marte. E se dico copertura, siamo già dalla parte delle cover…

In Opus Dei incomincerà a manifestarsi un risvolto musicale che accompagnerà i Laibach nella loro carriera, ovvero il riproporre col loro tipico fare marziale e, talvolta, con modifiche anche del testo (vedi sopra l’esempio di “Life is Life”) delle cover di pezzi molto famosi, ovvero la riproposizione nella sua quasi interezza di Let it be dei Beatles, ovvero ancora l’EP contenente diverse versioni di “Sympathy for the devil” dei Rolling Stones, - NATO) con l’apoteosi di Volk un intero album dedicato agli inni nazionali. Essendo artisti industrial, e quindi attenti alla concettualità, cosa disvela questa propensione alle cover?

Partirò da un ricordo personale, cercando un po’ di recuperare quelle che furono le mie prime reazioni all’ascolto di Opus Dei, quasi quarant’anni fa. In un primo momento il disco, più che sorprendermi favorevolmente, m’indispettì. Lo avevo acquistato sulla scorta delle cupe sonorità per metà ancestrali per metà industrial di Nova Akropola, il disco precedente apparso per un’etichetta inglese nel 1986. E invece, accanto a brani sicuramente più vicini ai miei gusti (come “Leben-Tod” o “F.I.A.T.”), mi ritrovavo ad ascoltare delle cover a dir poco imbarazzanti: la doppia rilettura del tormentone pop degli Opus (“Live is Life”), e l’irriverente remake di “One Vision” dei Queen. Capivo l’intento apertamente parodistico dell’operazione, ma per me era roba da cabaret, che rischiava di rimettere in circolo proprio il tipo di musica che non avrei mai ascoltato. Non che le sonorità del disco non mi convincessero, anzi. La magniloquenza kitsch con cui i Laibach si accostavano al pop, tutto si poteva dire tranne che non toccasse proprio il nervo scoperto dell’intera storia della musica ballabile di massa, quella che il punk si era messo in animo di fare esplodere, e che ben presto al contrario lo aveva riassorbito. Insomma: nel portare al loro parossismo i “passaggi nefastamente belli” (come li aveva definiti Theodor Adorno) delle eterne canzonette, i Laibach potevano persino diventare piacevoli, e godere della “grazia” che cercavano di corrodere. Dopo un po’ mi accorsi che fischiettavo i due brani incriminati.

Alla fine, capii: e da quel momento non ho più smesso di guardare ai Laibach con estrema attenzione. Credo che ad aiutarmi furono le parole di Winston Churchill che chiudono quello straordinario capolavoro bandistico che è The Great Seal, che poi sarebbe diventato l’inno dello stato indipendente e non territoriale che i Laibach hanno fondato con la Neue Slowenische Kunst nel fatidico 1991. Già: perché mettere alla fine di quel brano le famosissime frasi conclusive del discorso del primo ministro britannico del 4 giugno del 1940? Churchill, in piena Battaglia di Francia, e dopo il successo dell’operazione Dynamo, cioè l’evacuazione di Dunkerque, esortava in quel frangente gl’inglesi a ritenere totale la guerra che avrebbero dovuto combattere contro il nazifascismo. E che cosa significavano per noi quelle parole, o meglio, la “cover “di quel discorso? Perché anche quella era una cover, come quella degli Opus e quella dei Queen, ma a un livello più concettuale. Successivamente avrei scoperto che anche il testo di “F.I.A.T.”, che ci ricorda che siamo stati tutti catapultati in una guerra di cui non sappiamo nulla, e che non potremo mai vincere, beh, tanto per tornare a Ezra Pound, era preso da un suo discorso alla radio, uno dei tanti (centinaia, forse migliaia) che il poeta americano tenne su Radio Roma per convincere gli Alleati a non combattere più i nazifascisti, infarcendoli di considerazioni antisemite di una violenza inaudita.

Insomma: i Laibach ci ricordavano innanzitutto che continuavano a essere in guerra. E alla luce dei fatti, non è che si sbagliassero. E poi che la guerra si combatteva innanzitutto a livello ideologico, e che la musica pop andava pertanto confrontata con la propaganda bellica. L’inno alla vita e al “balliamo tutti insieme” degli Opus, e la canzone dei Queen tutta buoni sentimenti, con addirittura un testo in simil Martin Luther King (sebbene sappiamo che esiste pure una lettura satanista di quel brano), nascondevano in realtà una visione del mondo totalitaria. Con quella musica preconfezionata l’Europa aveva invaso tutte le radio della ex Jugoslavia, quando questa si diceva ancora comunista: i Laibach ce la rimandavano indietro mettendo allo scoperto il suo lato ideologico, violento e guerrafondaio. Come poi avrebbero fatto con tutte le loro cover successive, fino ad arrivare al grado zero degl’inni nazionali di Volk, disco che nel 2006 avrebbe preannunciato l’esplosione del sovranismo.

E adesso i Laibach, i nuovi Laibach (perché il collettivo ha accettato l’evoluzione generazionale, e sta progressivamente formando il gruppo del futuro) licenziano un disco, questo Opus Dei Revisited, in cui fanno le cover delle loro cover, a partire da quella straordinaria al femminile di “Leben heißt Leben”, per finire con la commovente versione al theremin dell’inno “The Great Seal”. Sì, potremmo chiederci, ma perché agire di cover su delle cover, e per ottenere cosa? Forse ci aiuterà a trovare una risposta un vecchio cartone animato della Warner Bros. È uno dei pochi in cui Willy il Coyote è riuscito finalmente ad afferrare Beep Beep (Road Runner). I due si guardano, ed ecco che Beep Beep si toglie la sua copertura di pelle e diventa Willy il Coyote, e quello che prima lo era, si leva la sua copertura, ed eccolo trasformato a sua volta in Beep Beep. Il ritmo diventa frenetico, e di denudamento in denudamento, i due personaggi continuano a diventare l’uno sempre l’altro dell’altro. Che, se ci pensate, è proprio un’immagine che sarebbe piaciuta tanto a Jacques Lacan. Se non che, alla fine, una cover dopo l’altra, restano solo Willy il Coyote da una parte, e dall’altra… un candelotto esplosivo. See you in hell.