Cerca

- SIMONE NICASTRO

- GIUSEPPE PROVENZANO

- IPUTRAP

- DOMENICO DI PIETRANTONIO

- THE SHADOW

- MAGNUS

- LUCA MAFFEZZINI

- STEFANO NICASTRO

- ALESSANDRO VAILATI

- STEFANO VALLI

- MARY PELLEGRINO

- DANIELE CATALUCCI

- ELISA AIRAGHI

- JACOPO BOZZER

- LAURA FLOREANI

- LA REDAZIONE

- PAOLO TOCCO

- MATTEO MINELLI

- ROBERTO BRIOZZO

- VLAD TEPES

- EVIL MONKEY

- ALVISE CASONI

- LEO GIOVANNINI

- MISCELLANEA (AUTORI VARI)

- MASSIMILIANO MANOCCHIA

- LUCA FRANCESCHINI

- NICOLA CHINELLATO

- STEFANO GALLI

Dedicato a Philip K. Dick

“Dunque se c’è un limite estremo, è circoscritto da tutte le parti, simile a una curva di sfera perfetta, ovunque d’identico peso dal centro: perché è necessario ch’esso non sia maggiore o minore in questo o quel punto”

(Sulla Natura, Parmenide)

“Devo la scoperta di Uqbar alla congiunzione di uno specchio e di un’enciclopedia”.

(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Jorge Luis Borges)

NB. Dove non menzionato, tutte le citazioni nel testo sono tratte da questo racconto che fa parte delle FINZIONI dell’autore argentino.

Part one: Voodoo in my blood.

Sopraffatti dalla visione.

Questo è il risultato finale del nostro stare continuamente a contatto con schermi che ci confinano in una zona che chiude il nostro sguardo e non ci lascia intravedere il fuori (chiave fondamentale per ogni comprensione), oppure - ma che da un certo punto di vista è la stessa cosa - non ci lascia scorgere quello che abbiamo dentro. E ora il mio occhio ti ha visto, tanto per citare la Bibbia e porre l’accento sul provare a calarsi nella sofferenza dell’altro. In questo senso un’immagine a me molto cara è quella di Juliette Binoche che nel film “Les Amants du Pont-Neuf” chiede il privilegio di osservare un dipinto di Rembrandt da vicino, prima che una malattia agli occhi la porti alla cecità. Entrata furtivamente dentro il Louvre negli orari di chiusura, si avvicina all’opera con una candela, senza alcuno schermo tra lei e i colori della tela.

Les Amants du Pont-Neuf, Leos Carax (1991)

Introdursi di nascosto per la visione di un solo dipinto: tanto basta prima che si spenga tutto, prima che il mondo non si dia più a vedere. Questa situazione ci riporta alla famosa corsa a perdifiato in cui i tre malfattori di “Vivre sa vie” di Jean-Luc Godard, si lanciavano per i corridoi del museo parigino creando scompiglio tra chi era chiamato a controllare l’accessibilità alle immagini. Del resto è proprio questo il punto: possiamo vedere tutto o qualcosa resta fuori? E di quante immagini abbiamo bisogno?

Vivre sa vie, Jean-Luc Godard (1962)

“Sei pronto?”

Questa è la domanda iniziale di “Strange Days” il film di Kathryn Bigelow che proprio a cent’anni dalla nascita del Cinema, nel 1995 affrontava la dimensione della realtà virtuale, ponendo l’accento su quante immagini il nostro cervello potesse sostenere e che iniziava inquadrando a tutto schermo una palpebra che si apre[i].

Il falso specchio, René Magritte (1928)

Il falso specchio, René Magritte (1928)

Una volta avviata la macchina virtuale lo spettatore, nel film della Bigelow, riviveva l’inseguimento da parte della polizia di alcuni ladri, nell’identico svolgimento delle scene della corsa sui tetti che apre “Vertigo”, il film di Alfred Hitchcock, meglio noto nella versione italiana con il titolo “La donna che visse due volte”. La differenza sostanziale tra i due film sta nel fatto che nel primo, al termine dell’inseguimento, qualcuno manca il salto tra un tetto e l’altro, finendo nel vuoto e a questo punto il protagonista si toglie la maschera della realtà virtuale, risvegliandosi scioccato[ii]. Nel film di Hitchcock, invece, partecipiamo dell’ossessione di un uomo nel voler riportare in vita il fantasma di una donna morta davanti ai propri occhi, che è poi la magnifica ossessione del Cinema, questa forma d’arte che anche al mutare della tecnica che la riproduce permane identica, l’ossessione della Visione.

Psycho.

Chiediamoci, a questo punto, cosa spinga una donna a voler vedere per un’ultima volta un dipinto o cosa spinga un uomo a far impersonare a una donna le sembianze di un’altra, morta; cos’è tutta questa brama di Vedere?

“Una storia racconta (…) che mentre dormiamo qui, stiamo svegli dall'altra parte, e che dunque ogni uomo è due uomini”.

Tramite questa duplicazione Borges ci introduce nel Multiverso scorgendo, nella citazione, la possibilità del Cinema come rifrazione, vale a dire come possibilità di uno sguardo divergente, oltre. Una prima risposta alle domande di cui sopra si trova proprio nel celebre rifrangersi della visione in quella stanza degli specchi de “La signora di Shangai”, dove Orson Welles sparava all’immagine di una donna che lo aveva ingannato, senza, però, mai riuscire a colpire la persona reale: vogliamo vedere quello che ci manca.

La signora di Shangai, Orson Welles (1947)

La signora di Shangai, Orson Welles (1947)

Desideriamo l’altro, come raccontano in modo analogo “Vertigo” e “Strange Days”, senza scordare “Les Amants du Pont-Neuf” con cui abbiamo iniziato. Ed è proprio questo gioco di specchi tra film, che ci conduce al vero inizio di quest’ articolo che parte tardi, un po’ come “Psycho” di Alfred Hitchcock, la cui storia inizia dopo ben quaranta minuti di non-suspense per poi accompagnarci in un cammino di follia. Proprio come il video musicale di cui andiamo a parlare, tenendo ben presente l’assunto che segue come traccia in sottofondo con cui guardarlo:

“La gente si innamora del proprio dolore al punto che non riesce più ad abbandonarlo. Lo stesso vale per le storie che racconta. Siamo noi stessi a tenerci in trappola” (Cavie, Chuck Palahniuk).

Part two: Voodoo Chile

“E se non ti incontrerò più in questo mondo. Allora ti incontrerò nel prossimo”.

(Voodoo Chile, Jimi Hendrix)

Dove non specificato, le immagini si riferiscono al video: “Voodoo in my blood” (Massive Attack + Young Fathers, 2016).

Innamorarsi del proprio dolore.

Siamo noi stessi a tenerci in trappola. È quello che capita alla protagonista del video “Voodoo in my blood”, musica la cui fruizione ritengo imprescindibile dal videoclip, dove vediamo una donna che scende in un luogo non precisato (Un sotterraneo? Un garage? Una fermata della metropolitana?) Mi piace pensare a una metropolitana perché le immagini mi trasportano ai cromatismi del film “Les Amants du Pont-Neuf”, soprattutto a quel momento di visionarietà incendiaria regalatoci dal regista, in cui il suo attore/alter-ego Denis Lavant brucia i manifesti con il volto di Juliette Binoche per paura di perderla. Trovata la cura per i suoi occhi, ora lei è scomparsa forse per fare i conti con il suo dolore.

Les Amants du Pont-Neuf, Leos Carax (1991)

È quello che succede anche a Rosamunde Pike (l’attrice del video): sin dai primi minuti siamo posti di fronte ad uno spaesamento. La donna percepisce un’atmosfera carica di tensione che la respinge (28’’ nel video) ma prosegue nella discesa, non può fare a meno di voler vedere, mossa dalla paura e dal desiderio[iii].

“Le cose, su Tlön, si duplicano; ma tendono anche a cancellarsi e a perdere i dettagli quando la gente le dimentichi. È classico l'esempio di un'antica soglia, che perdurò finché un mendicante venne a visitarla e che alla morte di colui fu perduta di vista”.

Parlare di una soglia riservata a una sola persona altro non è che parlare di Franz Kafka, per non dire de “La cosa sulla soglia”, racconto di Howard Phillips Lovecraft che vede la rarissima apparizione di una donna nei suoi scritti: una donna posseduta da uno spirito, che è poi quello che accade in questo Voodoo in my blood. Non conta più sapere dove ci troviamo, perché siamo sulla soglia tra un mondo e un altro, tra ciò che è ordinario e ciò che va oltre, nell’ottica dell’impossibile, del surreale. E la protagonista del video pare proprio raffigurare la mendicanza descritta da Jorge Luis Borges: un errare in cerca di una fonte. Ed è a questo punto che appare la sfera, sospesa in aria, ad attendere lo sguardo della donna.

“Dal fondo remoto del corridoio lo specchio ci spiava” (1’06’ nel video).

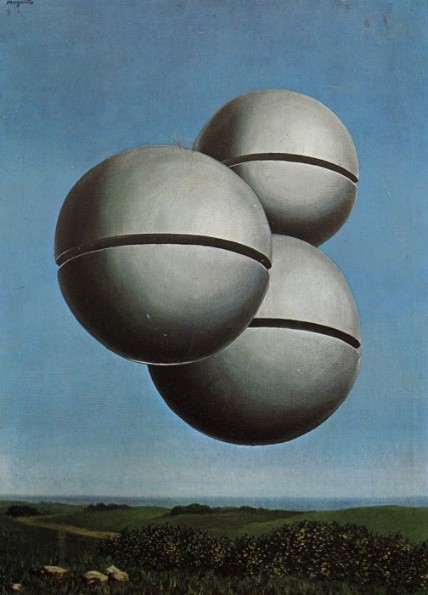

A questo stadio della visione, nella mia mente sono apparse le sfere nel cielo di René Magritte, questi oggetti enigmatici (come del resto tutta la sua pittura, intrisa di mistero), che nel loro restare sospesi sembrano interpellarci. Non posso dire se il riferimento sia voluto, ma il rimando assume un aspetto molto interessante alla luce della querelle sull’identità dell’artista Banksy che molti sostengono essere il fondatore dei Massive Attack, Robert De Naja (che nasce come graffitista). Personalmente spero che il mistero resti tale, perché quello che importa qui è la stretta concordanza tra un artista (forse più di uno, un collettivo) che non si mostra, un altro artista che spesso copre i volti e una sfera che non si lascia guardare. La danza la conduce lei.

“La fotografia è il nostro esorcismo. La società primitiva aveva le maschere, la società borghese gli specchi, noi abbiamo le immagini (...) Credi di fotografare una scena per puro piacere - in realtà è la scena a voler essere fotografata (…) Poiché è l'oggetto a vederci, è l'oggetto a sognarci. Il mondo ci riflette, il mondo ci pensa. La magia della fotografia sta nel fatto che tutta l'opera la fa l'oggetto" (è l’oggetto che vi pensa, Jean Baudrillard).

La voix des airs, René Magritte (1931)

La voix des airs, René Magritte (1931)

Demone sotto la pelle.

Mentre la donna del video scruta la sfera, da essa fuoriesce inaspettatamente un enorme aculeo che punta diritto al suo occhio salvo fermarsi poco prima di forarlo. Sembra quasi un avvertimento per chi troppo guardi, come un monito che metta in guardia dal cadere nella follia. Questo sprofondamento in una dimensione che blocca l’azione ha molto a che vedere con le ambientazioni urbano-apocalittiche dei romanzi di James Ballard; penso in particolar modo a “L’isola di cemento”, dove il protagonista finiva fuori strada precipitando, ferito, in un’area adiacente alla strada su cui viaggiava, zona da cui difficilmente può uscire. Vede la strada e le altre macchine, ma non riesce ad allontanarsi da questa dimensione, come se non volesse abbandonare il suo dolore (cfr. Palahniuk). Così come la protagonista del video, che forse è scesa dove non doveva. Nei primi istanti quel poco che resta della realtà prova a fermarla; urta, infatti, con la spalla contro una parete, ma non basta, oramai è attratta e vuole andare a vedere, procedendo come una marionetta guidata da un burattinaio, amuleto che di lì a poco, ballerà una danza voodoo.

“La geometria di Tlön comprende due discipline abbastanza distinte: la visiva e la tattile. La seconda corrisponde alla nostra, ed è subordinata alla prima. La base della geometria visiva è la superficie, non il punto. Questa geometria ignora le parallele e dichiara che l'uomo che si sposta modifica le forme che lo circondano”.

L’uomo che si sposta modifica le forme che lo circondano, ammonisce Borges, e, infatti, la danza sfrenata porta la donna a perdere i riferimenti e a trovarsi in posizioni al di fuori delle regole di gravità, mentre il suo corpo viene sbattuto sulle pareti e costretto a danzare convulsamente. Siamo in un altro mondo, dove il colore non dà scampo: è il giallo della follia che si sviluppa su superfici che non lasciano percepire alcuna via d’uscita.

“Non è infrequente, nelle regioni più antiche di Tlön, la duplicazione degli oggetti perduti. Due persone cercano una matita; la prima la trova, e non dice nulla; la seconda trova una seconda matita, non meno reale, ma meno attagliata alla sua aspettativa”.

Siamo tornati all’inizio di quest’articolo: siamo sopraffatti dal desiderio della visione ma lo sguardo che proiettiamo sulle cose non segue la nostra aspettativa. E come se ci fosse sempre uno scarto, anzi uno scatto in avanti da parte dello strumento che riproduce le immagini: siamo convinti di vedere le stesse cose che vede la macchina che riprende, ma non è così. Non c’è immedesimazione, siamo continuamente posti fuori dalla visione.

“Nessuno può occupare realmente il luogo della macchina (…) l'uomo non può mai guardare ciò che la macchina vede davvero. Anche se incolla l'occhio all'obiettivo (…) deve per ora accontentarsi di semplici stimoli che gli vengono dal vetro (…) Nulla e nessuno può occupare realmente il luogo della macchina da presa: si può guardare attraverso la macchina, mai al posto della macchina. (…) È infatti, solo l'esperienza della Visione che può decidere della bontà di uno Sguardo” (Ossessioni terminali, Flavio De Bernardinis).

La sfera che fa danzare la donna del video, così come le sfere nel cielo di Magritte, ci dice questo: noi spettatori restiamo sulla soglia ad ascoltare le cose che sussurrano nelle tenebre. Volendo vedere, rischiamo di incontrare il nostro buio interiore, sfiorando l’abisso di cui parlava Friedrich Nietzsche.

Il libro che fa impazzire.

“Colui che sussurra nelle tenebre”, è un racconto di Howard Phillips Lovecraft diviso in due parti, dove nella prima il protagonista intrattiene un rapporto epistolare con uno studioso che sostiene di essere sorvegliato da forze aliene con cui di notte ha degli scontri (sembra una prefigurazione di questo video). Non è la trama del racconto che m’interessa, ma lui, il folle di Providence, il genio creatore di una mitologia oscura e del culto di un finto-libro[iv], il Necronomicon, che una volta letto, si dice faccia impazzire. Un testo di magia nera redatto dall'arabo pazzo Abdul Alhazred, fatto a pezzi in pieno giorno da un essere invisibile (una sfera?).

Anulante, Nicola Samorì

Anulante, Nicola Samorì

Dopo le sfere di Magritte, il video dei Massive Attack mi ha condotto proprio a Lovecraft; innanzitutto per i continui echi alla follia connessi al rischio che corre chi troppo guardi, rischi celati nel nome arabo che nasconde l’assonanza con All has read (ha letto tutto). Si torna, quindi, al discorso per cui voler leggere tutto, come vedere, sia una pretesa rischiosa e la discesa della protagonista del video è perfettamente descritta da queste parole:

“La notte s'apre sull'orlo dell'abisso. Le porte dell'inferno sono chiuse: a tuo rischio le tenti. Al tuo richiamo si desterà qualcosa per risponderti. Questo regalo lascio all'umanità: ecco le chiavi (nei primi istanti del video si sente un rumore, forse, di chiavi). Cerca le serrature; sii soddisfatto. Ma ascolta ciò che dice Abdul Alhazred: per primo io le ho trovate: e sono pazzo” (dal Necronomicon).

In seconda sede perché nel racconto si accenna ad un altro mito: la perduta Carcosa che si muove nel tempo e nello spazio (come le sfere di Magritte) descritta da Ambrose Bierce[v] nel racconto: “An inhabitant of Carcosa” del 1886 e poi ripreso da Robert W. Chambers ne “Il Re in giallo”. Quest’ultima è una raccolta di racconti in cui l’autore nasconde, analogamente a Jorge Luis Borges e a Howard Phillips Lovecraft, un’opera fittizia - in questo caso teatrale - la cui rappresentazione porterebbe alla pazzia chi vi assiste e all’abbandono nell’oscurità. Ed è proprio in questo buio, con il volto estenuato dalla danza e trasfigurato dal dolore che Rosamunde Pike si immerge, dopo che già nei primi momenti in cui incontrava la sfera iniziava a mostrare segni di squilibrio prorompendo in una risata diabolica. (1’47’’ nel video)

“Canto dell'anima mia, la mia voce è morta; muori anche tu, silenzioso, come lacrime mai piante destinate a seccarsi e perire nella perduta Carcosa” (Canzone di Cassilda - Il Re in Giallo, Atto I, Scena 2[vi]).

Da un’altra parte, in qualche membrana del Multiverso.

Mentre scrivevo l’articolo, l’algoritmo di Facebook mi proponeva un mio scritto di tempo fa, la cui lettura ha provocato in me una sensazione di smarrimento, non riconoscendo le parole come mie. Forse le ho copiate da qualcun altro (pratica per eternare in perfetto stile Borges), forse il passare del tempo resetta alcune funzioni: oppure sono innesti bladerunneriani, ricordi non miei, il post è a mio nome, ma può darsi che non sia io ad aver redatto queste parole; eppure s’inseriscono alla perfezione nei temi di quest’articolo. Com’è possibile? Devo pensare che in un altro universo esista un altro me che abbia scritto queste parole che si spostano nello spazio e nel tempo come la sfera? Ho guardato troppo e sono impazzito come l’arabo pazzo di Lovecraft o Rosamunde Pike nel video? Nell’ottobre 2018 su Facebook, così scrivevo:

“Le possibilità creative della mente dell’uomo sono infinite. Il secolo che ci siamo lasciati alle spalle ha innalzato lo statuto dell’immagine ad un livello di primarietà tale, che forse oggi bisognerebbe interrogarsi se la situazione non sia sfuggita di mano. Vale sempre il leitmotiv dell’opera di Philip K. Dick: come costruire universi che non cadano a pezzi. Quando, nel primo adattamento cinematografico da “Do the androids dream of electric sheep?”[vii], Rick Deckard sparava alle spalle di una donna replicante in fuga che andava a infrangersi consapevolmente contro una vetrata, cos’era quest’ultimo se non il tentativo di andare oltre lo schermo della visione?”

Quanta “vista” possiamo sopportare?

[editing di Ornella Genua]

[i] Per analogia di occhio aperto in primissimo piano, non possiamo non riferirci all’incipit del film “Blade Runner” che pone tra i tanti temi filosofici la questione dell’identità.

[ii] Nel film di Hitchcock, invece, il protagonista si fermava sul vuoto in preda al panico da vertigini.

[iii] Fear and Desire, sono due termini che enrico ghezzi utilizza spesso nelle sue digressioni per definire la natura del Cinema e dei meccanismi che muovono la Visione. Ovviamente, nella sua maestria fa riferimento - non a caso - al primo lungometraggio di Stanley Kubrick.

[iv] Pseudobiblion, si usa dire, riferendosi ad un libro che non esiste, pur citandolo come se fosse vero.

[v] Recentemente apparso nel n. 235 del fumetto Dampyr dal titolo il Re in Giallo, dove uno dei protagonisti si era perduto nelle trame del Multiverso per approdare a Carcosa. Oltre alle citazioni da Bierce gli sceneggiatori degli albi non si sono risparmiati i dovuti riferenti a H. P. Lovecraft, omaggiandolo con il n. 233 dal titolo: “I grandi antichi”.

[vi] È la seconda scena del primo atto, La canzone si trova scarabocchiata nel diario di una ragazza uccisa, attorno cui si sviluppa il plot della serie “True Detective” largamente e volutamente debitoria alla mitologia del Re in Giallo.

[vii] Non è questa la sede per parlare delle diverse versioni del film tra cui la successiva Director’s cut di Ridley Scott e il discusso sequel di Denis Villeneuve “Blade Runner 2049”.