Cerca

La Mimes Edizioni da tempo mi ha abituato al bellissimo connubio tra filosofia e musica. Da una parte la storia nelle sue più interessanti radici sociali e dall’altra la canzone nella sua forma più conosciuta e popolare (e non solo, ovviamente). Un binomio che troppo spesso dimentichiamo di accogliere durante l’ascolto di un disco o la lettura di un libro. Un’intera epoca di rivoluzioni può venir “riassunta” anche solo dietro la letteratura di un verso, la forza eterna di una canzone, i colori accesi di una bandiera o - meglio ancora - dietro la consapevolezza di una frase soltanto.

Da questo nuovo libro di Matteo Ceschi, lettura che si è rivelata peraltro snella e precisa oltre che ghiotta di spunti e di curiosità, ricavo l’immagine di un periodo che già adoravo di mio, estimatore quale sono di quel genere folk o di quel blues di maniera che ha sempre e solo cercato il messaggio prima ancora che la forma estetica. Forma questa che si confezionava quasi sempre “cantilenante” e povera di sfarzi e ornamenti per la scena, divenuta poi bandiera di un movimento sociale in una struttura armonica e melodica reiterata come un rituale religioso. Canzoni aperte, canzoni del popolo, canzoni tramandate che spesso si arricchivano di nuove strofe e di nuove voci. Canzoni che a distanza di generazioni ancora significano molto, ancora hanno la forza di condizionare e di stupire, scritture determinanti forse più per l’aspetto politico che per quello strettamente melodico. Musiche e testi soprattutto che diventavano per tutti un veicolo comune e pacifista per la protesta e la contestazione, accogliendo e combattendo con integrale rispetto lo status symbol e i vertici di potere troppo spesso imposti come cliché d’accettazione, come filtro e lasciapassare, facendo così alzare con forza dalla polvere dei bassifondi la voce degli uomini comuni (il folk appunto) che in queste canzoni hanno ritrovato l’identità di popolo tutto e il senso primo di ogni battaglia.

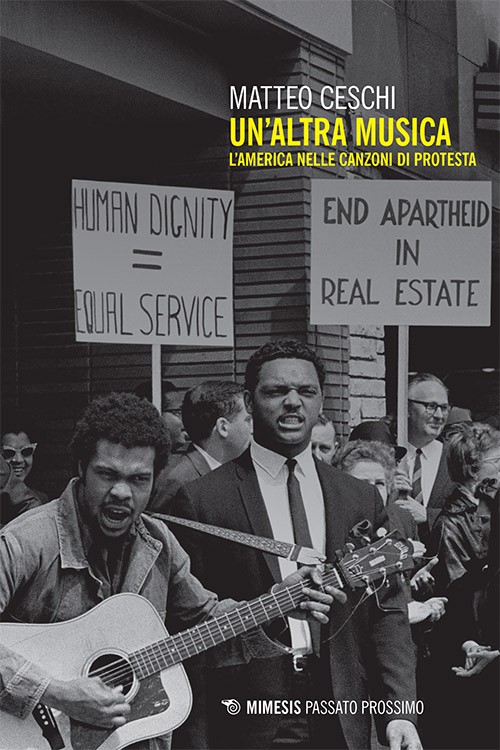

Questo libro che Ceschi intitola “Un’altra musica - l’America nelle canzoni di protesta” - arricchito dalla prefazione puntuale e precisa dal giornalista e scrittore Donato Zoppo - sfugge alla mercificazione delle mitologie facili e pone l’attenzione non tanto sull’artista in sé come individuo ma sull’artista come strumento e voce di popolo. L’uomo diviene soldato di pace, armato di ideologie, colorato di bandiere e portavoce di inni alla rivolta, intesa questa come comunità e unione e non come battaglia armata. I tre grandi capitoli che Ceschi affronta sono “This Land is your Land” di Woody Guthrie, “Blowin’ in the wind” di Dylan e per chiudere “Kick out the Jams” degli MC5. Inevitabilmente siamo ancorati a quel ponte temporale che trasforma e fa maturare la coscienza sociale degli anni ’50 nel futuro irriverente degli anni ’70, quello che si avvierà a trasformare il pensiero in macchina da presa e la parola in una chat multimediale. Dentro questi anni ’60 forse si sono scritte le pagine più importanti della storia della musica di tutti noi. Italiani compresi. Persino oggi che al futuro siamo praticamente assuefatti. Una lettura davvero importante e qui su LOUDD non possiamo che sottolinearla assieme a voi. L’intervista a Matteo Ceschi.

Inizierei puntando il dito verso questa parola: America. Secondo te quanto dobbiamo alla canzone di protesta circa i cambiamenti che apprezziamo ancora oggi?

Guarda, sarebbe inutile negare che l’Occidente e buona parte del mondo, a partire dal 1945 sia risorto anche grazie alle energie diffuse da un sole chiamato America. La mia generazione, sono del 1974, è cresciuta a suon di Space Shuttle e serie TV made in U.S.A. e, non ultimo, musica a stelle & strisce. Che si fosse coscienti o meno di questa forte influenza culturale poco importa, nei fatti siamo dei piccoli cowboys e/o indiani! Non tutto quello che è arrivato nei decenni dagli Stati Uniti ha portato esiti positivi qui da noi in Europa, ma se circoscriviamo il campo alla sola musica, allora, sono davvero pochi i “danni” a noi arrecati. Ti faccio un esempio concreto. In passato mi sono occupato della nascita del movimento ecologista negli States e del suo legame con l’ambiente musicale: ebbene, l’unione di musica e battaglie ecologiste ha generato in vari paesi un sentimento diffuso di maggiore sensibilità nei confronti dell’ecosistema. Certe eco-songs – tra cui devo certo citare “Morning Dew” di Bonnie Dobson che ho ripreso anche in “Un’altra musica” – hanno scosso numerose coscienze, a prescindere dal fatto che fossero scritte e cantate in inglese. Venivano bene dagli States questi brani, ma hanno lentamente conquistato pubblici di altri paesi allargando la protesta ambientalista.

Per restare sul tema mi viene da essere più esplicito: secondo te, al di la del muovere la folla e sensibilizzare le coscienze, all’atto pratico ci sono grandi testimonianze concrete dei loro effetti?

Mi ripeterò. Il legame tra folk e rock e causa ambientalista ne è una dimostrazione evidente: il NO NUKES CONCERT del 1979, capace di unire la sensibilità di artisti come Graham Nash, Jackson Browne a tanti altri a quella di leader politici del calibro di Ralph Nader e a una parte certo non trascurabile dell’opinione pubblica statunitense parlano da soli. Così come l’impegno profuso da altri cantanti e performers a fianco di Greenpeace. Da Country Joe McDonald a James Taylor e Joni Mitchell. Allo stesso modo potrei citarti il LIVE AID di Bob Geldof e soci. Oppure, in tempi più recenti, la diffusione nei paesi musulmani del fenomeno metal eletto dalle generazioni più giovani e aperte alla modernizzazione a megafono della protesta. Mark LeVine nel suo eccellente Heavy Metal Islam evidenzia bene non solo come la musica metal possa offrire una visione alternativa della società in opposizione sia a quella integralista, l’islam violento della Jihad, sia al modello laico totalitario dei regimi corrotti aperti alle ingerenze delle potenze occidentali, ma si candidi a diventare anche un possibile e potente vettore del processo di democratizzazione. Più canzone di protesta di così! Certo, non è un processo che avviene dall’oggi al domani, ma è pur sempre un esaltante inizio.

Trasferiamoci in Italia. Secondo te da noi sarebbe mai possibile una simile canzone di protesta? Penso più ad una canzone di “denuncia” che di “protesta”… cosa ne pensi?

Non sono ferratissimo in materia. Ma sarei sciocco a non riconoscere a cantanti come Francesco Guccini, ad esempio, un ruolo in questo senso, un ruolo di cantore politico dei suoi tempi. In lui molte persone si sono riconosciute e tuttora si riconoscono. Stesso discorso per i CCCP, gli Assalti Frontali e i 99 Posse, artisti, che, come si dice, hanno messo la faccia per difendere ideali in cui credevano. Persino un big del pop come Celentano non ha disdegnato nel corso della sua carriera di appoggiare delle cause, in particolare quella ecologista! Ma, ti ripeto, non è il mio campo, ed ho qualche difficoltà a trovare la “This Land Is Your Land” italiana, a meno di non andare su un classico come “Bella Ciao”, brano che tutto il mondo conosce e canta.

E facciamo un salto nel presente e diamo un occhio al futuro. Oggi che musica di protesta troviamo? Che forme nuove ha secondo te e di cosa vive?

Il rapper Kendrick Lamar, da poco fresco di Pulitzer, dovrebbe fare ben sperare. Dovrebbe... ma non ne sono del tutto convinto. Il messaggio dei suoi testi è, visto il prestigioso riconoscimento ottenuto, sicuramente letterario ma forse, proprio per questo, meno incisivo delle invettive di personaggi come i Public Enemy, KRS-One e alla sua maniera di Tupac Shakur. Una questione di stile, appunto, che tiene sicuramente conto di un mutamento nella sensibilità del pubblico, un pubblico capace oggi di mantenere un livello di allerta/attenzione più basso rispetto al passato. Forse, e dico forse, non è un caso che alle manifestazioni ancora oggi dai sound system si diffonda “Sound of da Police” di KRS-One o “Fight the Power” dei Public Enemy. O tutt’al più “People Have the Power” di Patti Smith. Ma ancora niente Kendrick Lamar.

Mi incuriosisce un parallelismo tra passato e futuro. La rivoluzione che non si può rendere televisiva di Gil Scott-Heron (1970) e i media piegati o da piegare alla voce del popolo in rivolta dei Public Enemy (1990). Secondo te c’è stata una mutazione “sociale” nel gene della protesta e nell’habitat circostante o sono i protagonisti che col passare del tempo si sono piegati e nuove soluzioni? In altre parole: sono cambiati i mezzi o le morali?

Gli artisti sono da sempre i primi ad abbracciare i cambiamenti, siano essi culturali e/o tecnologici. È una questione di sensibilità nei confronti del mondo che li mette in una posizione privilegiata sulla cresta dell’onda ad annusare i tempi che verranno prima che ci arriviamo noi altri. La morale sarebbe meglio che rimanesse la stessa – le ingiustizie cantate da Woody Guthrie in “This Land Is Your Land”, io le continuo a leggere come tali, nonostante siano passati decenni su decenni dagli anni Quaranta, così come lo hanno fatto Bob Dylan, Tom Morello e molti altri ancora – ma non posso nascondermi che lo tsunami tecnologico pone noi tutti di fronte a dilemmi neanche lontanamente pensabili qualche lustro fa. Mi piace pensare che la protesta e con essa la canzone di protesta evolva accompagnando e incoraggiando il percorso dell’umanità. L’unico ostacolo che io individuo al suo compito, un ostacolo pericolosissimo, non me lo nascondo, è l’indifferenza in cui viviamo che porta ognuno di noi a disinteressarsi di frequente di quanto ci capita attorno. Bisognerebbe fare come con i caffè, indignarsi almeno tre volte al giorno! Pubblico e cantanti – un tasto, o meglio un rapporto, su cui insisto molto in Un’altra musica per definire quello che rende una canzone una “canzone di protesta” – NON devono mai perdere la capacità di indignarsi e devono sforzarsi di combattere con tutti i mezzi a loro disposizione la disinformazione e l’apatia. La rivoluzione ormai ha abbandonato la TV, e può essere in diretta 24 ore su 24 sul web, il compito è molto più arduo rispetto al passato ma i rivoluzionari, anche quelli mancati, sono ancora in tempo!

Ti lancio lo spunto per un’analisi. Che sia di protesta o di solidarietà, che sia politica o semplicemente d’amore, questo libro è l’ennesima preziosa testimonianza di come fino a 10 - 20 anni fa la canzone dialogava con il popolo. Oggi, io vedo tantissima indifferenza attorno alla musica. Non so cosa ne pensi ma trovo che l’ascolto e il bisogno di incontrarsi in piazza e di incontrare l’altro siano i motori primi per dare senso e vita ad una protesta (che sia una canzone o una bandiera)…

Non bisogna cedere! Neanche di un centimetro! Questo è il proposito. Le moderne forme di ascolto non incentivano certo forme di partecipazione intorno alla musica, la contemporaneità e con essa la musica vanno a una velocità supersonica e tutto risulta e suona “vecchio” dopo pochi ascolti. Il ritorno del vinile, però, sta cambiando qualcosa: c’è un ritorno alla fisicità che porterà a una conseguente rivalutazione dei modi, dei luoghi e delle tempistiche legate al consumo e alla condivisione delle canzoni. Non c’è che da aspettare per vedere se la triste tendenza a cui facevi riferimento si invertirà.

E qui mi verrebbe da chiederti: questa globalizzazione che ci fa stare sempre di più soltanto fermi dietro gli schermi di un computer in perfetto isolamento più che incontrarci per davvero in una piazza comune, che non sia una soluzione per debellare l’energia pensante del popolo?

Una volta Marx sosteneva che la religione era l’oppio dei popoli. Oggi le nuove religioni tecnologiche forniscono alla massa nuove forme di fuga dalla realtà. Ma la tecnologia, se usata con un minimo di buon senso, può allo stesso tempo fornire possibilità enormi di incontri e scambi di idee tra persone che altrimenti mai verrebbero a contatto. Anche noi, d’altra parte, ne abbiamo fatto un “saggio” uso per intavolare questa nella discussione!

Per chiudere una domanda istituzionale: cosa ti ha spinto a fare un’analisi di questa grande musica di protesta americana?

L'idea originaria, lo ammetto, era quella di un instant book dedicato a Pete Seeger. La scomparsa, nel gennaio 2014, del cantautore statunitense, un artista che ho sempre amato per il coraggio e l'integrità morale, mi spinse a proporlo all'amico Paolo Bertella Farnetti, direttore della collana "Passato prossimo" di Mimesis. Chiacchierando al telefono, Paolo mi spronò in quell'occasione a spingermi un po' più in là della mia personale passione per Seeger e a valutare la possibilità di trattare il tema più ampio della canzone di protesta. La sfida mi piacque, tanto più che nel corso degli anni la “canzone di protesta” era stata uno dei terreni su cui si era cementata l’amicizia con il professor Larry Portis e lo scrittore e bluesman Jack Goodfellow, due sessantottini statunitensi che si erano trasferiti nel sud della Francia agli inizi degli anni Settanta. Questo fortissimo input alla scrittura, ahimè, ad un certo punto è venuto a mancare per la repentina scomparsa di entrambi, e si è trasformato in un potente freno al completamento del saggio. Per un anno e mezzo, forse due, ho gettato la spugna, orfano del quotidiano confronto con i due amici. A ridarmi slancio nella conclusione del lavoro, mi mancava giusto poco più di un capitolo, è stata la sinistra ombra degli avvenimenti politici statunitensi ed europei, con il risorgere dei nazionalismi e del razzismo. Lo scorso agosto, così, mi sono detto che mai come di questi tempi, bisognava tornare a fare risuonare le canzoni di protesta. Ho rimesso mano ai files e in breve ho completato la stesura. Un fiotto di coscienza civile, la mia, seppure molto pigra, lo ammetto, ma i riscontri che mi stanno arrivando sembrano darmi ragione. Era essenziale per una convivenza civile che la canzone di protesta tornasse a librarsi nell’aria e questo a prescindere che fossi io a dichiararne l’urgente necessità.