Cerca

- SIMONE NICASTRO

- GIUSEPPE PROVENZANO

- IPUTRAP

- DOMENICO DI PIETRANTONIO

- THE SHADOW

- MAGNUS

- LUCA MAFFEZZINI

- STEFANO NICASTRO

- ALESSANDRO VAILATI

- STEFANO VALLI

- MARY PELLEGRINO

- DANIELE CATALUCCI

- ELISA AIRAGHI

- JACOPO BOZZER

- LAURA FLOREANI

- LA REDAZIONE

- PAOLO TOCCO

- MATTEO MINELLI

- ROBERTO BRIOZZO

- VLAD TEPES

- EVIL MONKEY

- ALVISE CASONI

- LEO GIOVANNINI

- MISCELLANEA (AUTORI VARI)

- MASSIMILIANO MANOCCHIA

- LUCA FRANCESCHINI

- NICOLA CHINELLATO

- STEFANO GALLI

“La photographie c'est la vérité et le cinéma est la vérité,

vingt-quatre fois la vérité par seconde.

(Jean-Luc Godard)

90

JLG (Jean-Luc Godard) ha compiuto 90 anni.

La prima parola rappresentativa che mi viene in mente pensando a questo artista è Mondo, nel senso di un discorso sulla visione ad amplissimo raggio; quella del regista svizzero è una filmografia fiume, difficile da vedere in tanti sensi[i]. Innanzitutto per un problema di reperibilità, in questi tempi in cui le sale cinematografiche sono chiuse e l’esperienza cinematografica è relegata al solo streaming: trovare i suoi film non è impresa semplice. Da parte mia, come figlio dell’era analogica, devo ringraziare le scorribande notturne di fuoriorario di Enrico Ghezzi[ii], in particolar modo per la messa in onda delle Histoire(s) du Cinéma, vera e propria opera-mondo che elabora una genealogia del Cinema, coinvolgendo anche altre arti. In queste storie, può capitare di incontrare immagini note e meno note, con alcune parole in sovrimpressione quasi a voler graffiare la pellicola, per creare segni indelebili che si stampino nella corteccia cerebrale.

Un’immagine emblematica tratta da Histoire(s) du Cinéma (1988)

Un’immagine emblematica tratta da Histoire(s) du Cinéma (1988)

L’immagine del cinema di Godard che ho più cara, però, è quella con Anna Karina in Band à Part che piange mentre osserva al buio sul grande schermo il processo de La passione di Giovanna d'Arco di Carl Theodor Dreyer.

Queste lacrime sono un’evanescenza, valgono simbolicamente come atto d’amore verso qualcosa di perduto, perché - bisogna dirlo - il Cinema, come lo abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa, non esiste più e la parola stessa Cinema è carica di significati che stanno via via assumendo nuove connotazioni. Basti pensare a ciò che accadde alla sua nascita, in quel 28 dicembre 1895 con la prima proiezione pubblica de L’arrivée du train à la Ciotat dei fratelli Lumière, per comprendere quanto siamo distanti in termini di percezione: gli spettatori scappavano dalla sala, convinti che la macchina stesse per arrivare loro addosso.

Siamo lontanissimi da quel pubblico ma gli siamo molto riconoscenti, facendo nostre le parole di Michel Houellebecq,: “Sappiamo di dovere molto ai loro sogni, sappiamo che non saremmo nulla senza l’ordito di dolore e gioia di cui è fatta la loro storia” (cfr. Le particelle elementari).

Ogni tanto provo a immedesimarmi in quel momento storico, in questo ordito di dolore e gioia che si dirama fino ai giorni nostri, vale a dire in quel momento di transizione dalla visione statica della fotografia al movimento delle immagini. Conquista che si fonda su un inganno percettivo, vale a dire quei ventiquattro fotogrammi di cui si compone la pellicola, che in un secondo scorrono davanti ai nostri occhi così rapidamente che il cervello non li può percepire come separati l’uno dall’altro. Oggi i film non sono più girati con pellicola, il digitale ha preso il sopravvento, anche se bisogna dire che ci sono ancora in circolazione dei romantici come Leos Carax, o come Yorgos Lanthimos. Non nomino a caso questa regista, lo inserisco in questo discorso riallacciandomi alla sua origine greca: come non pensare a quello che da più parti è indicato come il vero inizio del tutto, vale a dire la caverna del mito platonico con quegli uomini incatenati che vedono delle ombre?

No Future (?)

“Il Cinema è un’invenzione senza futuro”.

Se questa frase può sembrare paradossale, non è niente di fronte alla paternità di chi la pronunciò: Louis Lumière, segno che - a quanto pare - non aveva colto la portata di ciò che aveva inventato. Ora, bisogna dare concretezza, ma soprattutto verità, alla convinzione comune rispetto alla nascita del Cinema, perché in realtà i due fratelli sono i runner arrivati al rush finale di una staffetta iniziata nella famosa caverna platonica e culminata in una certa data. Alla fine ci si ricorda sempre dell’ultimo corridore che ha preso in mano il testimone per tagliare il traguardo, mai di quelli che hanno corso prima.

Proprio Godard farà campeggiare questa frase nel suo Le Mepris (1963) adattamento dal libro Il disprezzo di Alberto Moravia, con Brigitte Bardot e Michel Piccoli, che compare anche Holy Motors di Leos Carax (che ritengo essere l’ultimo grande atto d’amore verso il Cinema che fu), la cui storia si dipana a bordo di una limousine, così come accadeva in Cosmopolis, racconto terminale di un declino, fonte d’ispirazione per David Cronenberg, dall’omonimo libro di Don DeLillo.

Sarà proprio Cronenberg a più di cent’anni dalla nascita a omaggiare il Cinema in Spider con quella ripresa frontale di un treno in arrivo (la stessa dei Lumière), con un attonito Ralph Fiennes che scende dalla carrozza per poi perdersi nella ragnatela della sua psiche.

Cinema e Psicologia sono spesso accostate, essendo praticamente coeve: infatti, la prima pubblicazione de L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud è del 1899. Ed è proprio con un treno che, più di cent’anni dopo, inizia la Pervert’s Guide to Cinema, di Slavoj Žižek, filosofo e psicoanalista sloveno che spesso utilizza il cinema per la sua produzione teoretica. Il film si apre con una delle famose macchie del Test di Rorschach che prende il nome dal suo inventore Herman Rorschach, psicologo anch’egli ultimo staffettista di un’indagine sui colori ambigui (al fine di valutare la personalità) iniziata con Leonardo da Vinci.

Žižek inizia la sua trattazione con in sottofondo il tipico rumore del proiettore, e mentre scorre una carrellata di macchie di Rorschach, il sottofondo sonoro cambia nel ritmico sferragliare di un treno che vediamo apparire poco dopo in alcune scene tratte da Possessed di Clarence Brown (1931) in cui una donna si avvicina per guardare all’interno delle carrozze attraverso i finestrini. Splendido esempio di come la realtà riproduca l’esperienza del cinema mentre il treno si muove. Del resto, non è proprio il nastro della pellicola a 35mm ad assomigliare ai vetri delle carrozze dei treni? Di questo desiderio, di questo innalzamento della realtà al livello dei sogni, si fa carico la perversità del cinema che - sostiene Žižek - ci dice come dobbiamo desiderare più che cosa.

(Clicca sulla foto per aprire il video)

A Mad Rush

“Quando a poco a poco tracciavano la loro storia, in sé recavano la nostra immagine”.

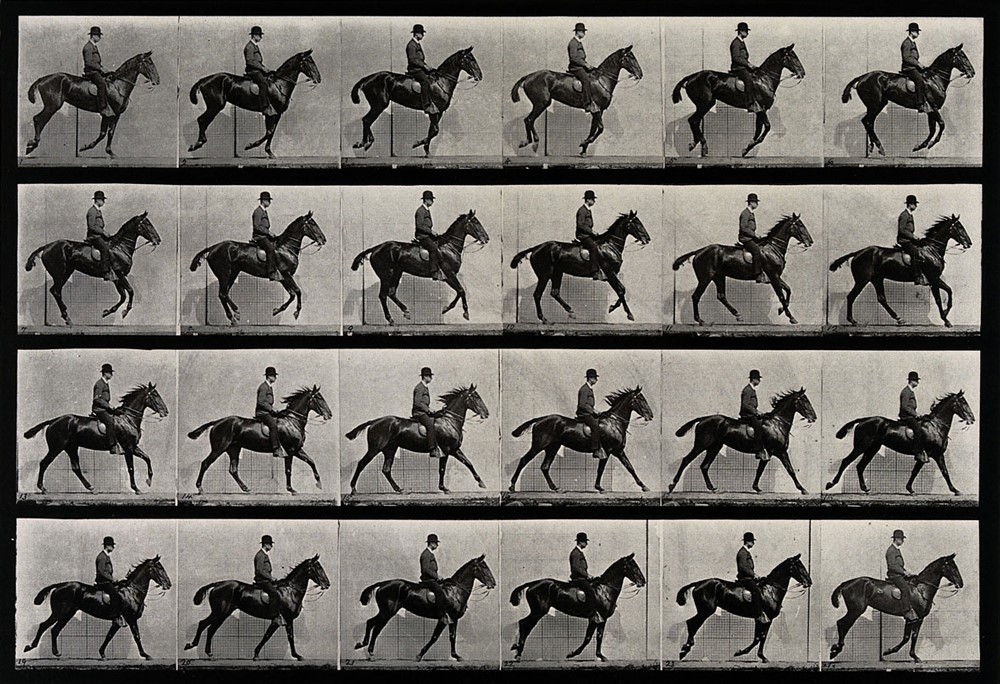

È sempre Michel Houellebecq che ci accompagna in questa corsa delle immagini per capire come siamo arrivati all’attuale proliferazione; ecco allora il mio nome, per provare a ripercorrere la storia del Cinema, a cui volgere lo sguardo: Eadweard Muybridge, noto come l’inventore del movimento in fotografia. “Il Cinema è la verità ventiquattro volte al secondo” diceva Godard, così come ventiquattro furono le camere fotografiche con cui nel 1878 Muybridge riprese il movimento di un cavallo confermando la frequente raffigurazione nei dipinti, che mostrava l’animale con le quattro zampe contemporaneamente alzate per un istante.

(Clicca sulla foto per aprire il video)

(Clicca sulla foto per aprire il video)

Di questa corsa si fa erede l’attore/funambolo Denis Lavant nel film Mauvais Sang (1986) di Leos Carax in cui si riproduce lo stesso effetto di corsa, mentre la colonna sonora del film ci fa sentire Modern Love cantata da David Bowie, che è lo stesso cantore dell’incipit di Lost Highways di David Lynch (I’m deranged dall’album Outside) con quelle strisce stradali illuminate da un’auto in una folle corsa nella notte, che simboleggiano lo scorrere della pellicola.

(Clicca sulla foto per aprire il video)

(Clicca sulla foto per aprire il video)

Un cavallo, un uomo, un’auto[iii]: il medesimo veicolo lanciato a folle velocità con cui inizia Blow-up (1966) di Michelangelo Antonioni, pellicola famosa per la scena in cui un fotografo, a partire da alcuni scatti rubati in un parco londinese noterà, a furia di ingrandimenti, una mano che spunta da un cespuglio impugnando una pistola[iv].

(Clicca sulla foto per aprire il video)

(Clicca sulla foto per aprire il video)

Proprio il regista ferrarese cent’anni dopo Muybridge porterà ad uno sviluppo ulteriore con Zabriskie Point (1970), piazzando diciassette telecamere per filmare da più punti di vista la famosa esplosione della villa (accompagnata dalle musiche dei Pink Floyd), consapevole che l’occhio non può vedere tutto, che il campo visivo ha un arco limitato per natura.

(Clicca sulla foto per aprire il video)

Una vera esplosione dello sguardo, però, è ravvisabile in tempi ancora più recenti uscendo dal territorio del Cinema e spostandoci verso l’evoluzione delle serie tv con 24 (come le fotocamere di Muybridge), fiction iniziata nel 2003 dove si mantiene la scansione temporale della giornata con ventiquattro puntate da un’ora ciascuna e che ci regala il dono dell’ubiquità, mostrandoci cosa avviene nel medesimo istante in luoghi differenti.

Un tipico split screen da 24

Una corsa all’ultimo respiro.

Se è vero che la Bellezza (e la potenzialità) sta nell’occhio di chi guarda (e proprio Zabriskie Point ce lo ricorda nel momento in cui la ragazza protagonista scende dalla macchina e fissando intensamente la villa ne desidera l’esplosione), è anche vero che proprio la Bellezza reca in sé una quota di effimero, di caducità. Allora non resta che viverla intensamente come rappresentato da Jean-Luc Godard nella sua prima opera All’ultimo respiro (1960), film che faceva a pezzi la grammatica cinematografica codificata fino ad allora e con cui si data, assieme a I Quattrocento colpi di François Truffaut (1959), l’inizio della Nouvelle Vague.[v]

Cosa fece Godard di tanto rivoluzionario?

Susan Sontag notava la carica eversiva del film (paragonandolo alle rivoluzioni attuate da James Joyce e Igor Stravinskij nei loro campi) che destrutturava la consolidata confezione di un film mediante improvvisi tagli di pellicola, raccordi di montaggio volutamente sbagliati, lunghi pianosequenza, sguardi in macchina e soprattutto tagliando molta parte della pellicola durante il montaggio con la tecnica del jump cut. Come ogni grande artista, però, il regista svizzero non rifiuta la tradizione tout court ma la rimodula (come fece Stravinskij nel suo periodo Neoclassico), introducendo ad esempio la chiusura a iride e omaggiando i maestri che lo hanno preceduto, vedi la già citata scena con Anna Karina che piange di fronte al film di Dreyer.

Vale la pena anche ricordare che All’ultimo respiro incarna lo spirito della musica Jazz messa su pellicola, riallacciandosi idealmente ad un’altra grande opera del 1960, Ombre di John Cassavetes, regista di origine greca che non poteva che intitolare così la sua prima produzione, sempre per tornare alla caverna platonica. Shadows è pura improvvisazione jazz, con la sua fotografia sfuocata, il sonoro in presa diretta, le improvvisazioni degli attori e la partitura di Charles Mingus a fare da tappeto sonoro con la sua Self-Portrait in Three Colors che rimandava alle vicissitudini di tre fratelli afroamericani con la pelle di diverse gradazioni di colore. Cassavetes affermava che preferiva film imperfetti a film falsi, preferiva cioè opere che nel loro improvvisare rendessero l’emozione della Vita, pellicole dal “colore del sangue”, riferendosi alla produzione di immagini che rendessero appieno l’intensità della vita, fino all’ultimo respiro, per l’appunto.

Breaking the waves

La Bellezza sta nell’occhio di chi guarda, ma, come ricorda Jonny Costantino nel suo bellissimo saggio su Holy Motors (Flash Flesh. On Carax Off Carax, Cineprints n. 1, edizione limitata) resta ferma la domanda cruciale del protagonista di questo film: “E se nessuno guarda più?” Questa è la domanda che Denis Lavant pone al produttore impersonato da Michel Piccoli a bordo della limousine, ribadendo che continuerà a fare l’attore anche se non ci sarà più uno sguardo, solo per la bellezza del gesto. Anche All’ultimo respiro iniziava su un’auto e terminava con una corsa; e dove crede di arrivare Michel Poiccard/Jean-Paul Belmondo al termine del film, prima di essere colpito dalla pistola di un poliziotto per poi morire sotto gli occhi di Jean Seberg che lo ha denunciato (rivolgendole non proprio romantiche parole: “Tu es déguelasse”)? Le ultime immagini lo vedono morente a terra, incastrato simbolicamente tra le strisce pedonali a rappresentare la forma del nastro della pellicola.

A me piace pensare che, nascosto ai nostri occhi fuori dall’inquadratura, in quel momento finale ci sia idealmente Denis Lavant, l’attore feticcio di Leos Carax (il funambolo che correva come il cavallo di Muybridge) a raccogliere il testimone della corsa di Belmondo, per dare il meglio di sé in quell’omaggio a un’idea di Cinema al tramonto che è Holy Motors. La pellicola racconta la giornata di un uomo che inanella una serie di appuntamenti dove è chiamato a interpretare diversi personaggi senza che lo spettatore possa capire dove inizi la messa in scena e dove, invece, la vita reale di Lavant che cambia trucco e costume mentre viaggia su una limousine. Eccola qui la macchina sacra, quella macchina che come spiega Eric Packard, il giovane milionario di Cosmopolis di David Cronenberg, in fase di costruzione viene tagliata in due e poi allungata con l’inserzione di una parte. La limousine come simbolo del montaggio, quelle forbici che ci fanno conoscere un film per come poi è proiettato sullo schermo.

Anna Karina, in Band à part di Jean-Luc Godard (1964)

Taglio, cut, come il cadere del ciak quando il regista pronunciava le parole magiche che oramai, nell’era del digitale, non hanno più molto senso; ma non voglio incappare nella nostalgia. Godard concordava con quanto sosteneva Dizzy Gillespie - musicista anch’egli esponente di un rinnovamento all’interno della musica Jazz - e cioè che bisogna andare avanti, c’è una sola direzione.

Una sola direzione come nell’incipit di Lost Highways di David Lynch (1997)

Una sola direzione come nell’incipit di Lost Highways di David Lynch (1997)

https://www.youtube.com/watch?v=aepBpZ3kXek&ab_channel=VBodnar

CI sarà modo di parlare a fondo di quel monumentale atto d’amore verso il Cinema che è Holy Motors; per ora mi limito a ricordare la scena dell’incontro tra i due vecchi amanti, che si svolge dentro all’hotel La samaritaine in cui compare Kylie Minogue (con un taglio di capelli identico a quello di Jean Seberg in All’ultimo respiro). La cantante australiana, mentre cammina tra resti di manichini abbandonati all’interno di una struttura dismessa, intona le note di una canzone scritta da Carax stesso, Who were we…chi eravamo noi, quando eravamo noi? Dove va il Cinema e dove vanno a finire le limousine, si chiedeva sempre Eric Packard in Cosmopolis al termine di una folle giornata trascorsa dentro alla propria auto, analogamente a quanto accadeva a Denis Lavant in Holy Motors (le due pellicole sono dello stesso anno di produzione).

Cosmopolis di David Cronenberg (2012)

Cosmopolis di David Cronenberg (2012)

La risposta arriva proprio da quest’ultimo film che si conclude con l’autista, una donna di nome Céline (nome emblematico, essendo arrivati quasi al termine di questo viaggio nella notte del Cinema), che riporta l’auto in un deposito dove si trovano altre limousine; quando si abbassano le luci le auto parlano tra loro e si augurano la buonanotte, prefigurando, con la propria fine anche quella di una certa tendenza di Cinema.[vi]

Holy Motors di Leos Carax (2012)

That’s all folks (?)

A partire da una fotografia, da un’immagine statica, si è passati alla messa in movimento di quest’ultima fino ad arrivare alla sua scomposizione in dati numerici, digitali; il nitrato d’argento di cui si componeva la pellicola si è sciolto in un tracciato digitale. Allo stato attuale non si sa nemmeno se in futuro esisteranno ancora delle sale cinematografiche, (molte stavano già chiudendo prima della comparsa del coronavirus) ma non voglio demonizzare la tecnologia; nuove possibilità si stanno schiudendo grazie al proliferare delle piattaforme streaming per tutti quei film che faticavano ad avere una distribuzione.

“Ci attende un grande futuro” pronunciava in Holy Motors Oscar/Denis Lavant, una volta tornato a casa dopo la giornata di messe in scena, mentre guardava il cielo fuori dalla finestra; in quel mentre, però, abbracciava come suoi familiari delle scimmie (è la realtà o ancora una messa in scena? Il confine si fa labile), quasi a prefigurare L’Alba dell’uomo kubrickiana, perché - a voler guardare - cosa è il famoso monolito nero se non la verticalizzazione dello schermo cinematografico?

Into the Sea

L'onda smossa da Jean-Luc Godard sessant'anni fa insieme ai "Giovani Turchi” (Jacques Rivette, François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Alan Resnais) continua a (ri)frangersi sulla battigia, sempre che qualcuno sia ancora in grado di guardare il Mare per quello che è: Vita.

Eccola allora la vita che ci viene incontro, di corsa, anarchica come l’incursione a perdifiato dentro il Louvre per i personaggi di Band à part

(Clicca sulla foto per aprire il video)

(Clicca sulla foto per aprire il video)

o come nell’indimenticabile finale dell’altro capolavoro I Quattrocento colpi di François Truffaut -sceneggiatore de All’ultimo respiro - con Antoine Doinel/Jean-Pierre Léaud che mentre corre in fuga verso il Mare

si ferma sulla riva al primo contatto con l’acqua e si gira guardando in macchina. Fine del film e inizio della Vita: diventerà un assassino nichilista come Michel Poiccard oppure una persona che si commuoverà piangendo davanti a delle immagini all’interno di una sala come Anna Karina?

(Clicca sulla foto per aprire il video)

“Il Cinema è amore di scegliere la nostra vita sulla terra, è molto evangelico in certo modo e, infatti, non ci sono film senza l’amore”. (Jean-Luc Godard)

(Editing di Ornella Genua)

[i] Questa impossibilità è ben rappresentata all’inizio di Punto Omega di Don DeLillo, dove si racconta dell’installazione di Gordon Douglas dal titolo 24 Hours Psycho che mostra il rallentamento del film di Alfred Hitchcock con una dilatazione a ventiquattrore, per cui dati gli orari di chiusura dell’esposizione risulta impossibile da vedere in toto.

[ii] Questioni legate ai diritti d’autore hanno fatto sì che la musica di Because the night cantata da Patti Smith in accompagnamento alla nota sigla d’apertura del programma non si possa più utilizzare dopo 30 anni.

[iii] Una linea evolutiva che interessa molto a Stanley Kubrick, che raggiunse l’apice di quest’analisi in Full Metal Jacket con la disumanizzazione dei soldati, trasformati in macchine di morte.

[iv] Scena citata analogamente in Blade Runner di Ridley Scott, quando ingrandendo sempre più i pixel, l’agente Deckard scorge una paillette che lo ricondurrà ad identificare una replicante da ritirare.

[v] Movimento che voleva mandare in soffitta il cinema di papà.

[vi] Frase che utilizzo alludendo all’articolo del 1954 apparso sui Cahiers du Cinema nel 1954 a firma François Truffaut che è considerato come il manifesto teorico della Nouvelle Vague, movimento a cui appartennero gli ex-redattori della rivista che a un certo punto passarono alla regia dando il via ad un élan vital che perdura ancora fino ad oggi.