Cerca

- US HARD ROCK UNDERGROUND

- REGGAE

- QUEBEC ROCK SAMPLER

- BLUES

- CLASSIC ROCK

- ALTERNATIVE

- CLASSICA

- HIP HOP

- ELETTRONICA/AMBIENT/EXPERIMENTAL/AVANT-GARDE

- HARD ROCK/HEAVY METAL

- ITALIANA

- PSICHEDELIA

- PROGRESSIVE / KRAUTROCK

- MASTERPIECES

- AMERICANA/FOLK/SONGWRITER

- POST-PUNK

- PUNK / HARDCORE

- POP

- JAZZ

- BLACK

- ROCK

- NOISE / GARAGE / INDUSTRIAL

“Ogni numero di magia è composto da 3 parti o atti. La prima parte è chiamata "La Promessa". L'illusionista vi mostra qualcosa di ordinario: un mazzo di carte, un uccellino, o un uomo. Vi mostra questo oggetto. Magari vi chiede di ispezionarlo, di controllare se sia davvero reale, sia inalterato, normale. Ma ovviamente... è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato "La Svolta". L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora voi state cercando il segreto... ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati. Ma ancora non applaudite. Perché far sparire qualcosa non è sufficiente; bisogna anche farla riapparire. Per questo ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua, la parte che chiamiamo ‘Il Prestigio’".

[Christopher Nolan – The Prestige]

Forse quello degli anni ‘50 e ’60 era un pubblico meno smaliziato, più schiettamente ingenuo, che accettava di buon grado l’essere blandito, che “non voleva realmente sapere”, lasciando che l’immaginazione e il gusto personale riempissero quei vuoti che il marketing, la copertura mediatica e gli artisti stessi lasciavano attorno alla loro figura e alla loro produzione. Un pubblico, del resto, in cui la componente giovanile cresceva esponenzialmente: teenagers bianchi e medio-borghesi che sperimentavano il primo approccio al Rock n’ Roll e non avevano alcuna esperienza di boogie, R’n’B, o tutte quelle forme “ballabili” di musica nera, quindi non adatta alla diffusione di massa.

Bastò poco per fare pratica; e presto il Rock si fece parte di un culto giovanile in parte misterico, non rivelato a pieno, quindi ancora in grado di stimolare la fantasia e la creatività degli ascoltatori, soprattutto quelli più giovani, mentre gli adulti erano incerti se si trattasse di una moda passeggera, di una futilità bambinesca a cui non dare importanza o di un attacco subliminale dell’Impero Comunista.

D’altro canto, la radio, il mass media che per eccellenza era deputato alla diffusione della musica commerciale, era in grado di mantenere questo segreto non concedendo nulla alla vista.

"Oh, We're gonna rock and roll

ourselves to death baby. You got the

Wolfman Jack Show!"

"I just love listening to the Wolfman.

My Mom won't let me at home. Because

he's a Negro, I think... anyway,

he's terrific. Do you know that he

just broadcasts from a plane that

flies around in circles all the time?

Do you think that's true?"

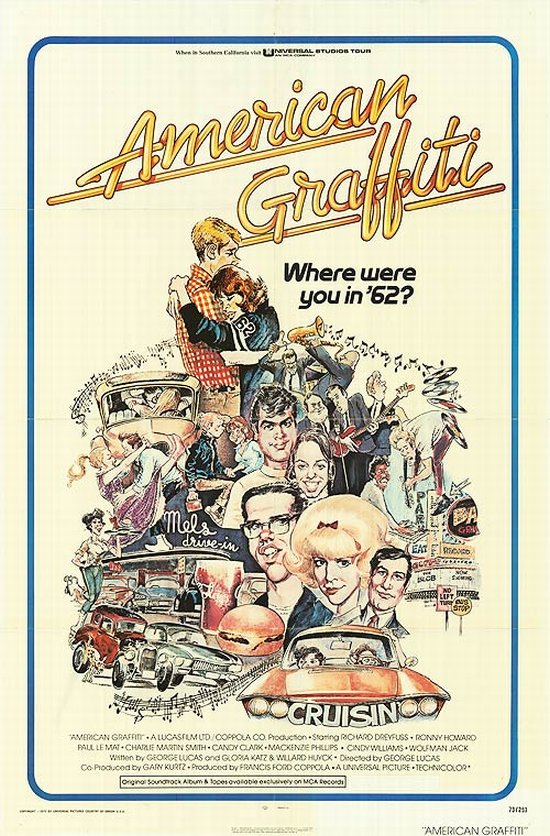

George Lucas, Gloria Katz, Willard Huyck - American Graffiti (1973)

Wolfman, il fantomatico DJ motivo conduttore e perpetua colonna sonora nel film American Graffiti, è la voce libera e misteriosa della radio. Sarcastico, sovversivo: incita allo scontro generazionale, parla esplicitamente di sesso e lo fa ad un pubblico imberbe di adolescenti. Mette sul piatto pop educato da ballo di fine anno (The Great Pretender) ma anche lo scatenato rock n’ Roll di Chuck Berry (Almost Grown) e il nuovissimo surf targato Beach Boys.

Wolfman è ovunque. Da dove trasmette? Da un castello, da un sotterraneo, da una nave in acque internazionali come la banda di DJ modaioli di Radio Rock?

Forse non è importante; egli è ovunque perché la sua voce arriva ovunque e la sua identità sta solo nelle parole che pronuncia e nei 45 giri che suona. È nelle autoradio delle Chevy, nel corridoio del college, nei fast-food, per le strade; è nelle camere dei ragazzi, nelle stanze di Richie e Joanie Cunningham, sui prati sotto luna, guardando la città che dorme tra le luci artificiali. Fu attraverso la radio, quella sua capacità di mantenere il segreto, di non svelare quel mistero, che il rock n’ roll capeggiò la morbida rivolta generazionale di metà anni ’50.

Dato che non avevamo un televisore, tutte le sere alle sette facevamo in modo di sederci attorno alla vecchia radio di papà per ascoltare la Top 40. Una sera, al termine di una di quelle trasmissioni, all'improvviso Buster sembrò infastidito da qualcosa. Si alzò, andò in cucina, tornò di corsa portandosi appresso vari utensili. Lo osservai con grande trepidazione inginocchiarsi sul pavimento e capovolgere la radio. Si appoggiò al cacciavite e iniziò a svitare le viti dal rivestimento posteriore. "Che stai facendo?" gli chiesi. "Sarà meglio che tu non faccia niente di male alla radio di papà". Ma mio fratello non mi prestò attenzione. Era troppo concentrato nella sua impresa e i miei richiami non gli fecero cambiare idea. Mentre lavorava, rimasi sorpreso vedendo che dentro alla radio non c'era granché: un ricevitore, un groviglio di fili. Buster la smontò completamente, armeggiò un po', poi si appoggiò con la schiena al divano, con uno sguardo perplesso in volto. Dopo pochi minuti di silenzio, raccattò tutti i pezzi sparsi sul pavimento e si accinse a rimettere insieme la radio. Quando terminò di montarla, però, non funzionava.

Nostro padre rientrò a casa e non fu per niente contento che la sua radio fosse rotta. Come al solito era ubriaco e andò subito in collera. Sul suo viso apparve uno sguardo arcigno. "Dad-gummit!" ringhiò. Era sempre un cattivo segno quando papà se ne veniva fuori con un "dad-gummit".

La situazione non prometteva niente di buono. Buster stava già piangendo quando papà iniziò a inveire contro di lui.

"Perché hai rotto la mia radio?" strillò.

Non ci fu risposta da parte di Buster.

Nemmeno un colpetto alla testa lo convinse ad aprire bocca. "Ma che cosa pensavi di fare, me lo dici?" chiese papà.

E Buster, asciugandosi le lacrime dalle guance, disse: "Cercavo la musica".

[Leon Hendrix – A Brother Story]

Ma se nelle camere dei ragazzi i transistor potevano essere nascosti sotto il cuscino e ascoltati di nascosto durante la notte, la regina incontrastata del salotto, la stanza del potere del capofamiglia era Lei, la televisione.

Essa si accorse di potere riempire quel “vuoto sensoriale” che radio e dischi non riuscivano a colmare, rendendo visibili gli artisti; e si diede in effetti assai da fare proponendo di rivelare ogni Mistero e svelare i volti, i movimenti, il look degli eroi che dai dischi lanciavano trapelare solo la loro voce e la loro chitarra. Lo fece, tutto sommato, con bonarietà ma già negli anni ’50 la Televisione giocò un ruolo importante per molti artisti e scagliò il suo impatto, a volte deflagrante, su un pubblico facile all’esaltazione con l’incerta promessa di rivelare ogni cosa che andasse rivelata. Nonostante la radio continuasse ad essere il medium musicale privilegiato, essa si trovò per lunghi anni a convivere pacificamente e complementariamente con la TV di ambito musicale: le loro storie si intrecciavano, si separavano, si avvolgevano l’una all’altra come il rampicante che risale il tronco dell’albero. E se la voce e la musica che uscivano dai dischi conservavano una qualche parvenza di rispettabilità anche nelle canzoni più esplicite, la televisione varcò subito quel limite che solo la visibilità dell’artista può stabilire.

L’Ed Sullivan Show fu uno dei più importanti spettacoli televisivi per la diffusione della musica giovane più educata: in onda sulla CBS tra il 1948 e il 1971, era condotto da un omone dalla parvenza di severo padre di famiglia, silenziosamente repubblicano e fieramente americano che avrebbe comunque fatto esibire chiunque a patto che avesse accettato le sue regole (che erano poi le regole della cara “good ol’ USA”, rispettosa, bianca e a lieto fine).

Ma quando Elvis Presley apparve sul palco l’otto settembre 1956, per la breve durata di "Heartbreak Hotel", quelle regole sembrarono andarsi a fare benedire. Nonostante Sullivan ritenesse lo spettacolo di Elvis sconcio e volgare, nonostante il cantante fosse ripreso solo dalla cintola in su per non mostrare il suo bacino danzante in diretta, l’apparizione di Presley segnò un’epoca. Quella data per qualcuno rimase uno spartiacque importante per la cultura americana.

E se su disco era un ammiccante cantante bianco del sud che interpretava la musica come facevano i neri, sul palco, davanti alle telecamere, era l’esternalizzazione di un “represso” così profondo che l’americano medio forse nemmeno si ricordava di avere: un represso che parlava di vigore giovanile, di sfrontatezza, di sessualità (maschile e… maschilista) vissuta come virtù e non come peccato.

“Elvis Presley era l’uomo che in America ha introdotto la frenesia sessuale volgare, palese e sfacciata nelle arti popolari (e quindi nella nazione stessa, dato che infilare "arti popolari" e "America" nella stessa frase sembra quasi una ripetizione). Si è detto che è stato il primo bianco a cantare come un nero, il che è falso quanto a fatti nudi e crudi, ma è assolutamente vero quanto a impatto culturale. Ma la cosa più importante è che quando Elvis ha cominciato a dimenare il bacino e Ed Sullivan si è rifiutato di trasmetterlo tutto il Paese e entrato in un parossismo di frustrazione sessuale che ha portato a uno scontento duraturo sfociato poi nell’esplosione di folklore psichedelico e militante che sono stati gli anni Sessanta.

Non mi venite a parlare di Lenny Bruce: Lenny Bruce diceva parolacce in pubblico e ha ottenuto una specie di martirio consensuale. E poi Lenny Bruce era alla moda, anche troppo alla moda per i miei gusti, e questa è stata la sua rovina, mentre Elvis non era per niente alla moda, Elvis era un camionista che venerava sua madre e davanti a lei non avrebbe mai detto "merda" o “scopare", e Elvis ha fatte notare all’ America che, come nazione, aveva degli organi genitali con dei bisogni imperativi che erano stati messi a tacere.”

[Lester Bangs – Guida ragionevole al frastuono più atroce]

Semplificando, da qui tutto partì.