Cerca

- US HARD ROCK UNDERGROUND

- REGGAE

- QUEBEC ROCK SAMPLER

- BLUES

- CLASSIC ROCK

- ALTERNATIVE

- CLASSICA

- HIP HOP

- ELETTRONICA/AMBIENT/EXPERIMENTAL/AVANT-GARDE

- HARD ROCK/HEAVY METAL

- ITALIANA

- PSICHEDELIA

- PROGRESSIVE / KRAUTROCK

- MASTERPIECES

- AMERICANA/FOLK/SONGWRITER

- POST-PUNK

- PUNK / HARDCORE

- POP

- JAZZ

- BLACK

- ROCK

- NOISE / GARAGE / INDUSTRIAL

Ogni musica ha il suo proprio tempo interno (il beat, il ritmo). Ma possiede altresì uno specifico tempo esterno, il momento in cui viene eseguita (per una cerimonia religiosa, un concerto, una ricorrenza …). In aggiunta esiste poi un tempo proprio per l’ascoltatore, per il “pubblico” che non sempre coincide con il momento né tanto meno con il beat. La latenza tra momento e tempo dell’ascolto è la distanza che separa l’esecuzione di un pezzo dal suo diventare oggetto per il pubblico. Se solo 40 anni fa un singolo inciso in Tennessee o in California poteva impiegare mesi per essere distribuito nel resto d’America e addirittura anni per essere ascoltato nel resto del mondo, oggi le autostrade informatiche hanno di fatto annullato questo “ritardo” e chiunque possieda un computer può ascoltare un brano nel momento stesso in cui viene pubblicato. L’unica rapidità che interessa, in questo contesto, è il bitrate in download.

“Ritardi” e “distanze” sono stati pressoché azzerati dall’informatica. Certo il ritmo interno della musica è ancora un aspetto determinate ed anzi, è stato forse l’aspetto più caratterizzante di tantissima musica commerciale. Un cambio di passo e nasce il twist, o il rock’n roll o la samba.

Forse il Rock è il genere che più di tutti è in debito con il beat.

“Maybellene”, da alcuni citata addirittura come il primo brano compiutamente Rock n’ Roll, è una canzone del 1956 in cui Chuck Berry descrive una macchina quasi fosse una donna (e viceversa). Il merito del chitarrista sta nell’aver sapientemente trapiantato l’archetipo donna = macchina = donna, già del Robert Johnson di “Terraplane Blues”, nel mondo dei teenager americani degli anni ’50: se le allusioni di Johnson erano molto “carnali”, Berry è assai più sfumato e ironico; dal sessuale al sociale. Da allora la rapidità che si incarna nell’automobile stabilirà quell’indissolubile connubio Rock – Motori che sarà una delle colonne portanti di tutta la musica popolare per i successivi 60 anni, nonché uno dei luoghi comuni più condivisi, sfruttati e abusati da autori e musicisti di ogni genere “popular”.

Il perché è facile da capire ed era già ben chiaro a Leonard Chess durante la produzione dell’hit di Berry. Il pubblico a cui si rivolgeva il Rock n’ Roll a metà degli anni ‘50 era composto da teenager in odore di patente per i quali l’automobile, cioè la velocità e l’autonomia, era un biglietto d’accesso ad una vita indipendente e avventurosa, in cui il viaggio non era più una noiosa passeggiata sul sedile posteriore ma una atto di rivendicazione di sé. Nel 1968 Jerry Rubin sintetizzerà il sentire comune degli anni della sua giovinezza ricordando come la rivoluzione sessuale fosse cominciata proprio sui sedili delle automobili ascoltando Presley alla radio.

“La civiltà del benessere, producendo un’automobile e una autoradio per ogni famiglia della media borghesia, procurò a Elvis la sua massa di reclutamento. Mentre la radio trasmetteva Turn Me Loose, liberami, sul sedile posteriore i ragazzi si liberavano. Molte notti vennero spese in buie strade solitarie, a darsi da fare a ritmo di rock. Il sedile posteriore provocò la rivoluzione sessuale. E l’autoradio fu lo strumento della sovversione.”

(Jerry Rubin – Fallo!)

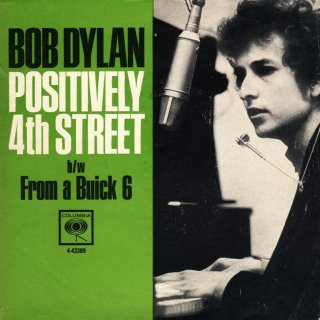

Dunque, questa prima e più immediata forma di rapidità di spostamento è uno dei motivi conduttori importanti della musica popolare e la sua incarnazione prediletta, la macchina, è il soggetto di innumerevoli canzoni. Nell’impossibilità di citarle tutte basterà ricordarne alcune in ordine sparso: “Up Around The Bend” dei CCR, “Black Limousine” degli Stones, “From A Buick 6” di Dylan (rivisitazione potente di “Terraplane Blues”), “Trampled Under Foot” dei Led Zeppelin (quasi Stevie Wonder che strimpella “Maybellene”), “Hot Rod” (Black Oak Arkansas), “(I Live For) Girls And Cars” (Dictators), la sinistra “Behind The Wheel” dei Depeche Mode, “Red Barchetta” dei Rush, l’autobiografica “Take Me Down” di John Campbell e mille altre.

In aggiunta, un accenno ad altri due “contesti giovanili” in cui la rapidità assume significato importante: il mondo del surf, fuori e dentro la musica, con un anelito a cavalcare l’onda e lasciarsi scorrere sulla superficie dell’oceano che nei casi estremi diviene quasi mistico; e il mondo dei bikers: diminuisce il numero delle ruote, ma la mancanza del parabrezza, il prendere il vento in faccia è anche in questo caso desiderio di fuga da realizzarsi attraverso il motore.

Puts a rocket in his pocket

At the dawn of day

Needs a goodbye kiss in the mornin', mist

You know the man can't stay.

Easy rider, he's a glider

Freedom, every day

Easy rider, easy glider

Lettin' the wind pay the way

All right, yeah

(Iron Butterfly – “Easy Rider”)

Ride the waves of everlove

Let them throw you on the beach

Gathering experience

While it's still in your reach

Faster faster

Faster than the speed of life

Faster faster

Faster than the speed of life

(Steppenwolf – “Faster than the speed of life”)

Estendendo poi il soggetto alla “strada”, alla “guida” fino alla corsa (run o ride, due parole potentissime nel lessico Rock), o addirittura al viaggio, intesi sia in senso concreto che metaforico, troveremmo abbastanza materiale per un intero volume. Basterà citare una delle canzoni modello della musica moderna americana, cioè “Born To Run” di Bruce Springsteen: le sue immagini di autostrade urbane che tolgono il fiato, il sue essere sempre sospesa tra descrizione realistica e interiorizzazione, la rende senz’altro uno dei grandi manifesti per una rinnovata leadership Americana. Pur pubblicata nel 1975, si è rivelata una visione talmente profetica da potere essere quasi un inno per il decennio successivo.

In the day we sweat it out in the streets of a runaway American dream

At night we ride through mansions of glory in suicide machines

Sprung from cages out on highway 9,

Chrome wheeled, fuel injected and steppin' out over the line

Baby this town rips the bones from your back

It's a death trap, it's a suicide rap

We gotta get out while we're young

`Cause tramps like us, baby we were born to run

(Bruce Springsteen – “Born To Run”)

Qui sta tutta quell’America di Mezzo, spaventata tanto da Iggy Pop e Lou Reed, quanto da Nixon, sospettosa delle filosofie libertarie californiane, contraria al Vietnam ma intimamente fiduciosa nel Sogno Americano, Democratica ma patriottica, sempre di corsa, lottando per un posto al sole, ma fiduciosa nell’amore e nella famiglia: un’epica urbana, interrazziale, malinconica ma non priva di speranza. Fu, per inciso, anche il disco in cui si realizzò la prima vera, tangibile sintesi tra la tradizione musicale bianca e quella afroamericana: in quella copertina con il Boss e la sua Fender appoggiati al monumentale sax di Clemons si chiude forse una ferita che nella società e nella musica da essa espressa, era aperta da troppo tempo.

Un’altra bella sintesi di questa intima connessione tra giovinezza, libertà e velocità, in cui la macchina è l’oggetto mediatore, l’ha fornita la cantautrice Tracy Chapman nel suo album di esordio del 1988. “Fast Car”, una semplice ballata acustica, intimista, che si pone come un piccolissimo frammento famigliare rispetto all’universalità (americana) del brano di Spreengsteen.

You got a fast car

I want a ticket to anywhere

Maybe we make a deal

Maybe together we can get somewhere

Anyplace is better

Starting from zero got nothing to lose

Maybe we'll make something

But me myself I got nothing to prove

(Tracy Chapman – “Fast Cars”)

Una tale esigenza di rapidità, di quinta marcia, di impennata, si traduce spesso in una velocità anche biografica, vissuta sulla pelle dell’artista, in prima persona. Succede quando la voglia e il desiderio diventano necessità.

“Live Fast, Die Young” il titolo di un B-Movie del 1958 diventa la sintesi efficace dell’estremo stile di vita che spesso il senso comune attribuiva alla rock-star, vita spericolata dopo vita spericolata, tragedia dopo tragedia. La comunità artistica stessa si impossessò e si nutrì di questa visione del mondo e cominciarono gli slogan:

I don't wanna live

to be thirty-four

I don't wanna die

in a nuclear war

(Circle Jerks – “Live Fast, Die Young”)

La vita è una corsa a due contro la Morte, che va condotta rapidamente a gas spalancato; questo apparente non-senso ha però radici profonde nella tradizione popolare. Di nuovo Robert Johnson, già cantore della vecchia “Terraplane”, che con “Me and the Devil Blues” si augura che il suo corpo possa essere sepolto sul ciglio dell’autostrada per dar modo al suo spirito di prendere un “Greyhound bus and ride”:

You may bury my body

down by the highway side

So my old evil spirit

can catch a Greyhound bus and ride

Come la “Maybellene” di Barry che rilegge la vecchia “Terraplane”, anche “Me and the Devil”, trapiantata negli anni 50 da Gene Vincent, diventa una vera e propria corsa contro il Demonio, laddove invece Johnson e il maligno camminavano tranquillamente fianco a fianco:

Well I've led an evil life, so they say

But I'll hide from the devil on judgement day, I said

Move, hot-rod, move man!

Move, hot-rod, move man!

Move hot-rod, move me on down the the line.

(Gene Vincent – “Me and The Devil Blues”)

Tutto questo lessico che già nei primissimi anni ’60 è terreno comune di molto Rock n’ Roll, si trasforma da essere solo un orizzonte letterario ad un vero e proprio comandamento di vita. In molti casi carriere inaspettatamente lunghe riducono lo slogan a cliché: curioso sentire Daltrey cantare “My Generation” ancora oggi a 70 suonati... Ma in altri casi la vita e la carriera dell’artista coincidono a perfezione con un immaginario a tutta velocità.

Parabole artistiche di vertiginosa pendenza, che passano come sulle montagne russe: giovanissimi, presto famosi, prestissimo idolatrati, ma presto poi dimenticati, a volte anche rapidamente morti. Ciò non toglie che pur nella rapidità delle loro vicende umane, alcuni di questi personaggi abbiano lasciato tracce indelebili e contributi culturali anche rilevanti pur in tempi molto stretti. Il Punk più di tutti ha elevato questo stile a vera filosofia di vita.

Antesignano a volte misconosciuto di certi campioni di velocità fu Eddie Cochran, rocker di mezzo tra due generazioni, buon amico di Gene Vincent e apparentemente destinato a clamorosi successi. Dopo una gavetta nel circuito hillbilly con il fratello, arriva alla notorietà nel Settembre del ‘58 con “Summertime Blues”, un hit “generazionale” imponente; il successo è replicato a pochi mesi di distanza da “C’mon Everybody” e “Something Else”: in appena un anno è, assieme a Buddy Holly, il giovane più promettente della scena. Ma, ahimè, Eddie condivide con Buddy un altro aspetto ben più drammatico: entrambi morirono giovanissimi in tragiche circostanze, Holly in un incidente aereo (assieme a Richie Valens e Big Bopper) Cochran in auto mentre era in tour in Inghilterra, occasione in cui rimase gravemente ferito anche l’amico Vincent. Sono le prime grandi tragedie pubbliche del Rock’n’Roll; eppure, se quella di Holly apparve come una tragica fatalità, l’incidente automobilistico del ribelle Cochran fu la prima vera e tangibile trasposizione nell’immaginario Rock del mito di James Dean. Il bello-dannato che muore viaggiando a folle velocità nel buio.

Son you gotta make some money

If you want to use the car to go ridin' next Sunday

(Eddie Cochran – “Summertime Blues”)

Hey, look a-there, across the street

there's a car made just for me

to own that car would be a luxery

(Eddie Cochran – “Something Else”)

Lo stile chitarristico puramente ritmico, percussivo, le canzone brevi, prive di virtuosismi ma arricchite da un clapping continuo e incalzante furono una fonte di ispirazione costante negli anni seguenti per svariati gruppi come Johnny Kidd and the Pirates, gli Who e i Sex Pistols. Proprio gli headliner del punk britannico, nello specifico il sedicente bassista Sid Vicious, avevano in repertorio ben due delle hit di Cochran, “Something Else” e “C’mon Everybody”, non un caso.

In effetti il punk era per buona parte il risultato di schitarrate monocordi condensate in brani di due minuti, cantate a squarciagola da un gruppo che doveva apparire il più trasgressivo possibile; questa apparente banalità (non era altro che la regola del primitivo rock’n’roll degli anni ‘50) arrivò come un fulmine nella languente scena britannica di metà ’70, quando il brano medio era una suite in più parti di circa 30 minuti. I Pistols, nello stesso tempo, salivano sul palco, eseguivano 4-5 pezzi e poi si tuffavano nella rissa che immancabilmente scoppiava nel locale; 23 minuti esatti… Ma c’è di più: l’intero arco dell’esistenza “discografica” del gruppo si misura in circa 12 mesi, dalla pubblicazione di “Anarchy in the U.K” a quella di “Never Mind The Bollocks”, dopo la quale, con un disastroso tour americano alle spalle e l’abbandono di Johnny Rotten, il gruppo di fatto cessò di esistere. Sid Vicius, lo spiantato tossicomane unitosi alla band in un secondo momento prendendo il posto di Glen Matlock, è oggi venerato come un’icona del punk ma restò sulla breccia per non più di 18 mesi dall’ingresso in gruppo al fattaccio dell’ottobre 1978 quando fu accusato dell’omicidio della compagna di siringa Nancy Spungen: tutta una carriera condensata in un anno e mezzo e senza farsi mancare nulla: sesso, droga, Rock n’ Roll. Se oggi è noto che Sid fu solo un eroinomane irrecuperabile, un disadattato con gravi turbe mentali, nonché un violento, un attaccabrighe, un essere facilmente manipolabile, è anche vero che qualche apparizione mediatica azzeccata lo rese una celebrità internazionale. Nick Kent, il celebre critico del New Musical Express che, a suo modo, ebbe parte nell’origine dei Pistols è lapidario nel giudizio su Sid & Nancy:

“Sid poteva forse avere un certo fascino da imbranato quando era presente a se stesso, ma non prendiamoci in giro: erano due persone assolutamente sgradevoli che guastavano qualunque cosa su cui mettevano le mani. Avevano vent’anni appena e già potevi sentire su di loro il tanfo della morte. Non è qualcosa su cui vale la pena di fare del romanticismo trent’anni dopo”

(Nick Kent – Apathy for the Devil)

Non da meno il giudizio di Gary Herman in “Rock Babilonia”:

“Essere eroinomane (o apparire tale), secondo questa concezione, equivale ad acquisire credenziali artistiche. Questa ipotesi ha fatto morire John Simon Ritchie quando arrivò a credere di essere Sid Vicious, la stella, e non semplicemente un ragazzotto illuso che aveva fatto fortuna con la satira del rock’n'roll più freddamente architettata che sia mai esistita: nessun divo ha mai seguito una carriera così insulsa, né incontrato una morte così violenta e allo stesso tempo così poco sorprendente, ed è probabile che nessuno mai vi riuscirà in futuro.

Reclutato nei Sex Pistols per la sua immagine di punk violento e scatenato, Sid Vicious, si lasciò imbambolare dalle esagerazioni della pubblicità. («Credeva nella sua pubblicità», disse di lui Johnny Rotten. «Si faceva chiamare Vicious — cattivo — perché era un perfetto coglione.») Quando i Pistols si divisero, Sid era soltanto una celebrità con nient’altro da offrire tranne il mito del suo vacuo successo.”

Il tutto avvenne troppo rapidamente perché qualcuno potesse rendersi conto di chi fosse in realtà John Simon Ritchie. Anzi, questa è anche una chiave di lettura di buona parte del movimento punk: le vicende pubbliche e private, la musica, i personaggi, passavano così velocemente che, tanto lo spettatore quanto il critico o il promoter, non riuscirono mai a comprendere a fondo ciò che stava succedendo. Quando qualcuno cominciò a domandarsi se quella fosse vera musica o solo una trovata pubblicitaria da reality-show, il punk stesso era già scomparso e la più pacifica e borghesuccia New Wave, con le sue camicie chiare e le cravatte strette, era accorsa a calmare le acque. In realtà di musica buona ce ne fu parecchia, pur se nascosta sotto un mucchio di propaganda giovanilistica.

Un'altra vicenda umana consumatasi veloce come la luce di un fiammifero fu quella di Darby Crash, morto per overdose a soli 22 anni, il cui gruppo, i Germs, nella sua breve esistenza, fece a tempo ad incidere un solo importante album, GI, nel 1979. Pur lontano dalle charts e ad anni luce dal mainstream, Darby riuscì a trapiantare il germe del più puro punk anglosassone nell’assolata west-coast: il suo impatto fu deflagrante tanto che a distanza di qualche anno L.A. diventerà patria di una delle più coinvolgenti scene hardcore d’America mentre la California è stata fino a poco tempo fa con Offsprings, Green Day e Blink 182 la sovrana del punk-rock più commerciale.

GI è un collage di pezzi brevissimi e suonati come fossero in una centrifuga: velocità spaventosa, parole che si accavallano l’un l’altra come rigurgitate da uno stomaco insofferente alla vita sociale.

Quando Darby Crash muore a Los Angeles sul pavimento sotto quel cartello, è il 7 dicembre 1980.

Il giorno dopo è l’8 dicembre. A New York, davanti all’ingresso del Dakota Building, un tale che si chiama Mark David Chapman ammazza John Lennon sparandogli quattro colpi nella schiena.

Sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo ci finisce quell’altro, l’ex cantante e chitarrista dei Beatles.

(Carlo Lucarelli – La Faccia Nascosta della Luna)

Ma se è vero che i Germs, come la maggior parte dei complessi punk, non erano esattamente dei virtuosi agli strumenti, è interessante notare come molte canzoni, dal vivo, fossero assai più lente o addirittura distese data l’impossibilità di musicisti, a volte poveri di mezzi tecnici, di riprodurre le vertiginose accelerazioni ascoltabili su disco. Valga l’esempio dei Gun Club, gruppo che in realtà vantava un chitarrista eccellente come Ward Dotson: il loro primo album era un concentrato di rapidità e furia ossessiva grazie anche al produttore Chris Dejardins che velocizzò i nastri dopo averli incisi. Col risultato che Jeffrey Lee Pierce appare su disco come il prototipo dello sfrenato e ipercinetico urlatore punk quando era in realtà un crooner blues col mito di Jim Morrison.

I'm moving on the black train

The night it beats me down

I'm moving on the Black Train

I breath a soundles sound,

Riding on the Black Train

(Gun Club – “Black Train”)

I take you

I rape you

get in the car

you're going with me

I'm gonna leave on

the radio loud

so everyone can hear

we're having fun

(Gun Club – “Day Turn The Night”)

Questa disperata “Day Turn The Night” (da Lucky Jim, 1994), deforma la sovversiva ma tutto sommato divertente pulsione sessuale di Jerry Rubin in un incubo di perversione e violenza sul sedile posteriore. Quando l’album vide la luce, Pierce era già morto da quasi 2 anni. Solo il suo fantasma (quel ghost on the highway che più volte lo aveva tormentato) si aggira ancora tra quei solchi.

Oltre al già citato Eddie Cochran, il punk e molto di ciò che esso derivò negli anni ‘80 trovava un’inesauribile fonte di ispirazione nell’underground americano del decennio precedente, dagli Stooges, ai New York Dolls fino ai Ramones che furono i reali inventori di quel sound che oggi è universalmente noto come punk-rock. Stooges e Ramones avevano in comune, tra le altre cose, una spiccata predilezione per testi talmente sintetici da essere ridotti a volte ad un solo verso. Un’ellissi talmente pronunciata che la rapidità in questo caso passa attraverso la mancanza di parole e il messaggio può arrivare diritto e veloce al bersaglio. L’iterazione continua della frase, oltre che un valore ritmico, arriva ad avere un’importanza quasi profetica (per quanto riguarda gli Stooges) o totalmente demenziale (nel caso dei Ramones).

E non che i gruppi non avessero nulla da dire: semplicemente lo dicevano con un’essenzialità tale che la canzone era già finita molto prima che il messaggio arrivasse a destinazione. Ascoltare per intero un Lp dei Ramones significa a volte ascoltare una canzone mentre ancora si ha nella testa il ritornello della precedente e così via, in una concatenazione che lascia storditi.

You're loudmouth baby

You better shut up

I'm gonna beat you up

'Cause you're a loudmouth babe

(Ramones – “Loudmouth”)

Now I wanna sniff some glue

Now I wanna have somethin' to do

All the kids wanna sniff some glue

All the kids want somethin' to do

(Ramones – “Now I Wanna Sniff Some Glue”)

Quattro versi, nemmeno due minuti di canzone: tutto passa molto velocemente, con la stessa cronica sintesi dello studente che non sa cosa scrivere nel tema e se ne resta a fissare quell’unica mezza facciata, tanto, alla fine, non è la lunghezza che conta...è tutto il resto. E il resto, soprattutto nel caso degli Stooges, è Noia. Non quella dell’ascoltatore, quella che il gruppo direttamente incide su disco, che gronda dalle chitarre trasandate e maniacalmente battenti quell’unico accordo; che gronda dalla voce di Iggy.

Well it's 1969 OK all across the USA

It's another year for me and you

Another year with nothing to do

(The Stooges – “1969”)

No fun my babe no fun

No fun my babe no fun

No fun to hang around

Feeling that same old way

No fun to hang around

Freaked out for another day

(The Stooges – “No Fun”)

Per tutti gli anni ’60, per citare ancora Herman, “Il rock’n’roll è un fenomeno in marcia. Scavalca barriere e sfida gli ostacoli che gli vengono imposti”. In effetti, in soli quindici anni aveva contribuito a soddisfare ogni bisogno dei giovani bianchi borghesi: indipendenza, autonomia, affermazione di sé come individuo, fino alla necessità di trasgredire, di darsi regole proprie e indecifrabili dal mondo degli adulti; il bisogno di sballarsi e di sperimentare in libertà i paradisi artificiali più svariati, di radunarsi in mega concerti gratuiti e soprattutto il bisogno di pensare al futuro come un periodo di rivoluzione globale che avrebbe liberato l’uomo dalla schiavitù del lavoro e della società del consumo. Alla fine degli anni ’60 ognuna di queste necessità era facilmente soddisfabile e il Rock era uno dei veicoli privilegiati per questo: la musica degli Stooges è la prima fase di “reflusso”, il primo ristagno di Noia per una società obesa, abulica, appagata che mancava ormai di “volontà” e tensione. “This is the End”, la musica ha dato già tutto, noi abbiamo già ascoltato l’ascoltabile; e allora un altro anno senza nulla di nuovo all’orizzonte, le canzoni sono sempre le stesse.

Schopenhauer sarebbe un fan di Iggy. Fortunatamente, in questo caso la noia del gruppo diventa trans musicale nell’ascoltatore, pressione che preme sulle tempie, nella testa, come una strada di montagna percorsa su una Formula Uno.

Come già ricordato, né Ramones, né Stooges, né la maggior parte dei gruppi Punk potevano considerarsi virtuosi dei propri strumenti.

La connessione tra virtuosismo strumentale e velocità d’esecuzione è sempre piuttosto stretta in molta musica occidentale, dai gorgheggi dei castrati, ai capricci di Paganini fino agli assoli del be-bop.

La musica popolare ha spesso riservato un posto di riguardo al virtuoso, all’improvvisatore, al guitar-hero del momento, riscoprendo in parte l’importanza che l’abbellimento, il gorgheggio, la variazione, la parte “di bravura”, avevano avuto nella musica barocca che il Romanticismo aveva disprezzato e sepolto per diverso tempo. Furono forse i grandi improvvisatori jazz a riscoprire il gusto del virtuosismo non fine a sé stesso. Primo e forse ancora insuperato Charlie Parker, che può a ben diritto essere considerato uno dei maggiori strumentisti del secolo scorso non solo in ambito jazzistico. Brani di 3-4 minuti, assoli brevi ma con quantità torrenziali di note, dinamiche irregolari e variazioni armoniche eccezionali: una musica pensata, “scritta” ed eseguita nello stesso istante, un prodigio di velocità di pensiero ancor prima che di dita.

Quando il Rock, a metà degli anni ’60, arrivò a piena maturità, trovò un posto per i grandi virtuosi, ahimè spesso totalmente autoreferenziali; non tutti facevano della velocità il loro cavallo di battaglia, ma una scala diatonica eseguita ai 100 all’ora è pur sempre d’impatto. Rick Wakeman, tra i tastieristi del Prog, fu quello che più di altri riscoprì un certo gusto neoclassico e barocco per il suo organo. Il suo ingresso negli Yes, da “Roundabout” in poi, coincise con periodo d’oro del gruppo, che venne arricchito dei mille colori strumentali e dalla perizia tecnica del tastierista: la sinergia con un altro mostro di abilità come Chris Squire diede alla band una dinamismo ed una propulsione uniche, anche in brani di complicata struttura. La sua parte solista in “Seasons of Man”, quarto movimento di “Close To The Edge” resta uno dei vertici del Progressive d’epoca.

Tra i chitarristi, i primi a destreggiarsi con staccato fulminanti, quasi sulle tracce del “Volo del Calabrone”, furono i solisti del surf: Dick Dale ne faceva un suo marchio di fabbrica e anche il grande Nokie Edwards dei Ventures era capace di accelerazioni micidiali.

Tra i moderni, il capostipite dell’assolo al fulmicotone è stato senza dubbio Eddie Van Halen, altro virtuoso di stampo “Settecentesco”: fu lui a definire una volta per tutte il più completo dizionario di chitarra Metal, facendo della pulizia e della impressionante continuità di suono, anche su tempi serratissimi, i suoi marchi di fabbrica. La sua “Eruption” ha ispirato buona parte dei “sottogeneri” metal che da metà degli anni ’80 hanno invaso il mercato: molti dei chitarristi trash o speed deve qualcosa al guitar-hero di origine olandese. Sulle sue tracce si sono avvicendati numerosi epigoni, anche in ambiti differenti dalla musica pesante, non ultimo, ma veramente notevole nella tecnica, lo svedese Yngwie Malmsteen sempre in bilico tra la mirabile perizia musicale e il tedioso sfoggio di sé.

Si potrebbe continuare per molto, snocciolando i campioni di rapidità per ogni strumento: la velocità sarà spesso associata a grande virtuosismo ma nessuno dei due è per forza sinonimo di buona musica, né tanto meno di emozione. Sono pochi i Neil Peart o i Pastorius che riescono ad associare alla rapidità d’esecuzione quel feeling, quel trasporto così necessari alla musica pop.

Una domanda è quasi spontanea dopo tante riflessioni. Dove si dirige a così alta velocità il Rock? Quel senso d’urgenza, quell’esigenza di fuga e di corsa, dove portano questa musica?

“Rock 'N' Roll Is Here To Stay” si cantava in Grease. Ma è veramente “qui per restare”? È una forma di espressione artistica fatta per permanere o una moda consumistica a tempo determinato? O ancora: quanto ha veramente a che fare il tempo con la musica Rock, e per esteso, con la maggior parte della musica commerciale moderna?

Risposta sintetica: moltissimo.

Tanto da esserne a volte prigioniera. Moltissimo sia per quanto riguarda il tempo interno, proprio della canzone (il beat, il ritmo) sia quello esterno ad essa (il “momento”).

Il beat, il timing interno, è a tratti la banalizzazione, nei casi migliori la semplificazione, dei complessi ritmi “neri” di derivazione africana, molto più spesso una copia-carbone del posato e monocromo ritmo del Country bianco.

C’è qualcosa di intrinsecamente tedioso, di questi tempi, nella scansione ritmica, nel beat in 4/4 e nelle rauche grida (quasi sempre maschili) per la libertà.

(Simon Frith – Il Rock è finito)

Un beat che è ulteriore irrigidimento di quell’ondeggiare tipico del blues rurale in cui il fattore tempo non era mai assoluto, ma sembrava piuttosto ora sincopato, ora dilatato come un elastico, a discrezione dell’artista.

That last phrase was off because you played it correctly You should play it wrong — a little ahead of the beat. its very effective. That’s the way the older jazz musicians played it. They played a little bit ahead, then, later Chicago musicians decided to play a little bit behind the beat and that’s not easy to do. It’s a little ahead or behind.

(Sun Ra – citato da Andy Wilson in Faust - Stretch out Time 1970-1975)

Questo essere sempre “un po’ dietro, un po’ davanti” al ritmo rende ancora oggi non del tutto afferrabili i vecchi brani dei vari Charlie Patton, Robert Johnson o Son House: rimane sempre qualcosa di sospeso, di non percepibile a pieno: è proprio quel piccolo spazio che rimane tra l’essere un po’ dietro o un po’ davanti (a little bit ahead… a little bit behind), il cui bello è il NON poter essere misurato in battute o in secondi: si può percepire ma mai misurare.

Il Rock derivò la sua ritmica, oltre che dalla musica Country, dal RnB urbano, cioè quella forma tipica dell’afroamericano “di città” che si lascia alle spalle le grandi pianure e le grandi piantagioni scandite da un ciclo stagionale in favore della città a ritmo industriale. Così perse gran parte del suo controllo sul tempo: anzi, è il beat che controlla la musica Rock. Così come nelle grandi città sono le tabelle orarie dei turni in fabbrica o dei trasporti pubblici a governare la vita dei cittadini. Il Rock n’ Roll nasce già schiavo del beat e anche questa componente ne determinerà l’ascesa e il successo: una musica in cui ognuno può facilmente tenere il tempo, con il battito del piede o l’ondeggiare della testa è una musica in cui ognuno è protagonista da subito.

Col trascorrere degli anni e l’istituzione formale del nuovo genere si irrigidì inevitabilmente anche la dipendenza rispetto al tempo esterno alla canzone: il “momento”. Il momento giusto per pubblicare un singolo, il momento giusto per apparire in televisione o passare in radio, il momento giusto per intraprendere un tour. Se sfruttati con precisione possono garantire il successo e quindi contribuire a rinforzare o addirittura generare una moda. In effetti se il tempo interno ha a che fare con il ritmo (con la batteria, con la chitarra ritmica, con il riff) quello esterno ha a che fare con il trend, con il gusto del pubblico e quindi con la vendita e il consumo. Pochissimi sono stati gli artisti che hanno cercato di infrangere questa tirannia del tempo sulla musica commerciale e quel che più conta, ne sono sempre usciti sconfitti: Captain Beefheart e Faust valgano per tutti gli altri.

Appare allora evidente che in forme musicali così prostrate al più elementare ed epidermico concetto di beat, di battito, la rapidità, la misura di quel battito giochi un ruolo fondamentale.

Forse è ancora troppo presto per sapere se il Rock è qui per rimanere: dopotutto la prima grande generazione di artisti è ancora in buona parte in giro per il mondo a tenere concerti. Non è facile stabilire se la somma di tante piccole singole rapidità, molte delle quali esaminate in quest’articolo, contribuiscano a determinarne una totale, estesa a tutto il genere. Il Rock sarà consumato dalla sua stessa voglia di distruzione ed eterna giovinezza? O sarà al contrario l’allineare tante giovinezze interrotte, l’una dopo l’altro, a rendere questa musica veramente “forever young”?

Per concludere, ritornando in tema, due ultimi riferimenti che da soli riassumono buona parte l’essenza della rapidità nella musica popolare; una canzone, “It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)” dei R.E.M. e un intero album, Highway 61 Revisited di Bob Dylan.

“It's The End Of The World”, da Document (1987), è un tour de force di Micheal Stipe che in quattro minuti galoppa tra immagini disparate, libere associazioni, dissolvenze oniriche: la velocità del pensiero che arriva rapidamente alla fine del mondo così come lo conosciamo; nessun trauma, è un’Apocalisse morbida che si può anzi rilassare e distendere nell’immortale chorus della canzone.

Six o'clock - TV hour. Don't get caught in foreign towers.

Slash and burn, return, listen to yourself churn.

Locking in, uniforming, book burning, blood letting.

Every motive escalate. Automotive incinerate.

Light a candle, light a votive. Step down, step down.

Watch your heel crush, crushed. Uh-oh, this means no fear cavalier.

Renegade steer clear! A tournament, a tournament, a tournament of lies.

Offer me solutions, offer me alternatives and I decline.

Highway 61 Revisited rappresenta di per sé un’accelerazione imponente rispetto alla maggior parte della musica pop del suo tempo: rock-blues elettrico, aspro, brani anche lunghissimi, una forma-canzone che si imbastardisce sempre di più con la poesia simbolista di Verlaine, l’autobiografismo e il surrealismo: il primo vero Rock d’Autore. I testi ne sono la testimonianza, a partire da quella “Highway 61 Revisited” con le sue scorribande autostradali a metà tra vecchio west, blues d’epoca e poliziesco:

Sam said tell me quick man I got to run

Ol’ Howard just pointed with his gun

And said that way down on Highway 61

Su di un blues galoppante le domande si susseguono ma la risposta è sempre quella: “sull’autostrada”, la nuova highway, elettrica, veloce dove si rincorrono senza sosta i molteplici personaggi della canzone e differenti esperienze di vita.

“From A Buick 6” poi, in cui l’allegoria popolare di Robert Johnson diventa simbolismo intellettualista.

Well, when the pipeline gets broken and I'm lost on the river bridge

I'm all cracked up on the highway and in the water's edge

Here she comes down the thruway ready to sew me up with a thread

Well, if I go down dyin', you know she's bound to put a blanket on my bed

Ancora grandi visioni stradali che sono poi le stesse di Kerouac, aggiornate ad un tempo più modernista ed elettrico che ha finalmente eletto la città ad unico habitat possibile per la razza umana.

“Tombstone Blues” infine, che è una sciarada continua e mozzafiato di immagini che si susseguono per associazioni mentali o semantiche immediate, realmente generate da un “automatismo psichico” come un corto di Luis Buñuel o un collage di Ernst: 12 strofe, altrettante micro-storie ognuna ermeticamente coerente in sé ma totalmente avulsa, rispetto ad una comune esigenza di “verticalità”, dalle altre: ma la necessità di una trama coerente e unitaria è solo una pigra abitudine dell’ascoltatore non certo una regola per l’artista. La ritmica serratissima, la prima vera batteria consciamente minimalista (Bobby Gregg non cambia MAI il battito, né nella strofa, né nel ritornello né nell’assolo) e le tirate di Bloomfield che sembrano deragliare da un istante all’altro: tutto congiura a riprodurre la stessa carica di un treno lanciato in corsa e senza freni. La migliore rappresentazione in musica della velocità del pensiero, una quantità evidentemente non misurabile.

Pare incredibile, e qui sta il fascino del LP nel suo intero, che questo stesso album naufraghi alla fine nella sonnolenta depressione di “Desolation Row”, un moto perpetuo e immutabile in cui le chitarre acustiche e i personaggi della canzone sono sospesi in frammento di Limbo in cui è il tempo ad essersi annullato, lasciandoli vagare nell’angusto spazio di una strada senza uscita.

Per tentare un’evasione dallo strapotere dell’orologio.